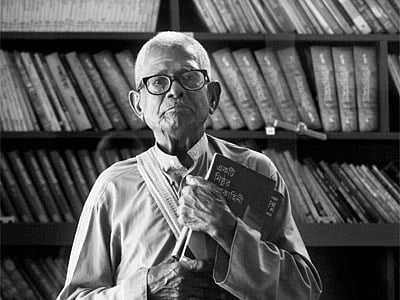

বইয়ের নেশায় ছয়টি দশক

আমি সব জায়গায় বলি, ‘পড়লে বই আলোকিত হই, না পড়লে বই অন্ধকারে রই।’ অথচ এই আমি কিন্তু ঠিকমতো তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাইনি। পড়েছি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। পরীক্ষার ফির সামান্য কয়টা টাকাও তখন দিতে পারিনি। এ জন্য আমাকে বিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল। আমি বিদ্যালয় ছেড়েছি, কিন্তু কখনো বই ছাড়িনি। অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রবল আগ্রহ তখন থেকেই আমাকে তাড়া করত।

আমার বাবার পৈতৃক নিবাস নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার নূরপুর মালঞ্চী গ্রামে। আমার পাঁচ মাস বয়সে বাবা মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে মা খুব অসহায় অবস্থায় পড়ে যান। আমাকে নিয়ে মা চলে আসেন রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাউসা গ্রামে নানার বাড়িতে। নানার বাড়িতেই আমি বড় হয়েছি। তাই বাউসা গ্রামই আমার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে যায়। প্রথম জীবনে সেখানকার জমিদারের খাজনা আদায় করা ছিল আমার কাজ। পরে জমিদারি প্রথা উঠে গেলে আমি বেকার হয়ে পড়ি।

১৯৬৩ সালে আমি পাই বাউসা ইউনিয়নের চৌকিদারি ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব। তত দিনে আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। গ্রামে আমার চালকল হয়েছে। ট্যাক্স আদায় করে যে কমিশন পেতাম, তা দিয়ে শুধু বই কিনতাম। নিজে পড়তাম, অন্যদের পড়তেও উৎসাহিত করতাম।

চালকলে হালখাতার সময় যারা সব বাকি পরিশোধ করে দিত, তাদের আমি একটি করে বই উপহার দিতাম। কোথাও নেমন্তন্ন খেতে গেলে বই ছাড়া কোনো উপহার দিই না। গ্রামে নিজের জমিতে একটি হাইস্কুল করেছি। সেই বিদ্যালয়ের আমি সভাপতি। এই স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় মেধাতালিকায় যারা এক থেকে দশের মধ্যে থাকে তাদেরও একটি করে বই দিতে শুরু করি। যারা দশের পরে থাকে, তাদেরও বই দিই। তবে ওদের পড়তে দিই ফেরত দেওয়ার শর্তে।

আস্তে আস্তে কীভাবে যেন এ খবর গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ছাত্রছাত্রী ছাড়াও যাঁরা অবসর সময় কাটান, বিশেষ করে যাঁরা গৃহবধূ, তাঁদের কাছ থেকেও বইয়ের বায়না আসতে থাকে। অনেকেই বাড়ি থেকে বই নিয়ে যান।

বই বিলানোর এই কাজটা শুরু করেছিলাম শুধুই মনের টানে। এ টান তৈরি হয়েছিল আমার যৌবনে। তখন যাত্রায় অভিনয় করতাম। সে সময় অন্য অভিনেতাদের বই পড়ে শোনাতাম, যাত্রার পাণ্ডুলিপি কপি করে দিতাম, যাত্রায় প্রম্পট করতাম। এভাবে বই পড়ার একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসারের কারণে গ্রামাঞ্চলে যাত্রাপালা অনেকটাই কমে যেতে থাকে। যাত্রা-নাটকের বইও তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার মনে বইয়ের আসন তত দিনে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। চিকিৎসক বললেন, প্রতিদিন তিন কিলোমিটার করে হাঁটতে হবে। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু তিন কিলোমিটার পথ আর ফুরোতে চায় না। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি এসে যায়। ভালো লাগে না। হাঁটতে হাঁটতেই ভাবতে থাকি, কী করলে হাঁটার কষ্টটা ভুলে থাকা যাবে। ভাবতে ভাবতেই মনে আসে বইয়ের কথা।

হাঁটতে হাঁটতে আমি একেক দিন একেক গ্রামে যাই। ভাবলাম, যাঁরা বাড়ি থেকে বই নিয়ে যান, তাঁদের বাড়িতে যদি আমিই বই নিয়ে যাই, তাহলে তো তাঁরা আরও বেশি উৎসাহিত হবেন। এমনকি এর ফলে যাঁরা আমার বাড়িতে বই নিতে আসতে পারেন না, যেমন ধরা যাক গৃহবধূরা, তাঁরাও বই পড়ার সুযোগ পাবেন। অনেক ছেলেও দিনে কাজের ব্যস্ততার কারণে আলাদা সময় বের করে বই নিতে আসতে পারে না। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সত্যি সত্যি কিছু দিনের মধ্যেই হু-হু করে পাঠক বাড়তে শুরু করল।

বাঘা উপজেলার আড়ানী বাজারের লাইব্রেরিতে আমার নামে বাকি বাড়তে লাগল। কিছুদিন পর ভুলে গেলাম যে আমি হাঁটছি ডায়াবেটিসের কারণে। ভোরে ঘুম ভাঙলেই একটা নেশা আমাকে রাস্তায় টেনে বের করে আনে। আমি চাইলেও আর বসে থাকতে পারি না। বই হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তা হাঁটার ক্লান্তি কোথায় যেন চলে যায়।

দিনে দিনে আমার ভাবনায় আরও নানা কিছু যুক্ত হতে থাকে। আমি বুঝতে চাই, পাঠকেরা নতুন কী বই চায় অথবা নতুন কী বই তাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এভাবে মানুষকে আমি বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করে চলেছি। এটা যে একটা সামাজিক আন্দোলন, তা কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। আমি শুধু দেখেছি দিনে দিনে বই পড়ার এই আগ্রহ গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে আমার জন্য মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। আশপাশের ১৫-২০ গ্রামের সব বাড়িতেই আমার অবাধ প্রবেশাধিকার। প্রতিটি বাড়ির মানুষ আমাকে ভালোবাসে।

কী করে যেন প্রথম আলো আমার কাজের খবর পেয়ে গেল। প্রথম আলোর প্রতিবেদক আমার বাড়িতে এসে এ নিয়ে প্রতিবেদন করতে চাইলে আমি জোর আপত্তি করেছিলাম। আমি তো প্রচারের জন্য এ কাজ শুরু করিনি। ২০০৭ সালের বইমেলাকে সামনে রেখে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোর ‘ছুটির দিনে’তে আমাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপা হলো, ‘বিনি পয়সায় বই বিলাই’। প্রথম আলোর সেই ছবিটি নিয়ে গ্রামীণফোন ২৬ মার্চ দেশের প্রধান দৈনিকগুলোতে আধা পৃষ্ঠাজুড়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করল। টেলিভিশনেও আমার কাজ নিয়ে প্রচারিত হলো একটি বিজ্ঞাপন।

এর পর থেকে কী যেন ঘটে গেল। মিডিয়ায় ঝড় উঠল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলের লোকেরা উপচে পড়ল আমার বাড়িতে। সেই বছর সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫০টিরও বেশি সংবর্ধনা পেলাম আমি। আমাকে প্রধান চরিত্র করে একটি নাটকও প্রচারিত হলো।

এক দিন ঢাকা থেকে এক লেখক তাঁর লেখা প্রায় ৮০০ বইয়ের কপি নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির। ২০০৭ সালের ১৯ মে রাজশাহীর বাঘায় এক সংবর্ধনায় প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক বললেন, প্রকৃত মানুষ গড়ার জন্য আমাদের ঘরে ঘরে পলান সরকারের মতো বইয়ের আলো জ্বালাতে হবে। তাঁর সে আহ্বানে এখানে বহু মানুষ সাঁড়া দিতে শুরু করল। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার বনকিশোর গ্রামে তরুণদের একটি সংগঠন ঠিক আমারই মতো বাড়ি বাড়ি বই বিতরণের কাজ করছে। পত্রিকায় দেখেছি, নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় এক যুবক ব্যক্তিগত উদ্যোগে একই কাজ শুরু করেছেন। লালপুরেও এক যুবক এ কাজ শুরু করেছেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের কাজ হচ্ছে বলে খবর পাচ্ছি। ভাবতে ভালো লাগে, আমি আগে একা মানুষের হাতে বই তুলে দিয়েছি, এখন এ অঞ্চলে আমার কত কত হাত।

আমি শুরু করেছিলাম নিছক মনের আনন্দে। বইয়ের প্রতি ভালোবাসায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসায়। ২০১১ সালে আমাকে একুশে পদক দেওয়া হলো। পদকটি গ্রহণ করার পর আমার মনে প্রথমেই ভেসে উঠল প্রথম আলোর কথা। পদক নিয়েই আমি ছুটে গিয়েছিলাম তাদের কার্যালয়ে। কোনো প্রতিদানের আশায় আমি কাজ করিনি। কিন্তু তারা আমার খবর ছাপায় মানুষের অগাধ ভালোবাসা আমি পেয়েছি।

একুশে পদক পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। আবারও অবাক হলাম, গত ২০ সেপ্টেম্বর ইমপ্যাক্ট জার্নালিজম ডে উপলক্ষে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার দৈনিকে আমার এই আন্দোলন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে শুনে। আমার এই সামান্য কাজে বাংলাদেশের সুনাম যদি অন্য দেশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, সেও তো এক বড় আনন্দ।

না চাইতেই আমি অনেক পেয়েছি। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আমার বাড়ির পাশে ‘পলান সরকার ফাউন্ডেশন’ নামে একটি পাঠাগার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বই পড়ুয়ারা পাঠাগারে এসে ইচ্ছেমতো বই পড়তে পারে।

এ বছর আমার বয়স হলো ৯৪ বছর। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। সংসারের দায়িত্ব এখন আর নেই। এখন আমার অখণ্ড অবসর। জানি না আর কত দিন হাঁটতে পারব। কিন্তু যত দিন পারি, তত দিন আমি হাঁটতে হাঁটতে মানুষের বাড়িতে বই পৌঁছে দিতে থাকব। একদিন হয়তো আমার পথচলা থেমে যাবে, তখন মানুষ যেন এই পাঠাগারে এসে হাতে বই তুলে নেয়।