কবিতা আমাকে এখনো টানে

নাইট উপাধি পাওয়ার পর স্যার ফজলে হাসান আবেদকে নিয়ে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ছুটির দিনে ক্রোড়পত্রে (২০১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি)। স্যার ফজলে হাসান আবেদের স্মরণে লেখাটি পাঠকদের জন্য আবার প্রকাশ করা হলো।

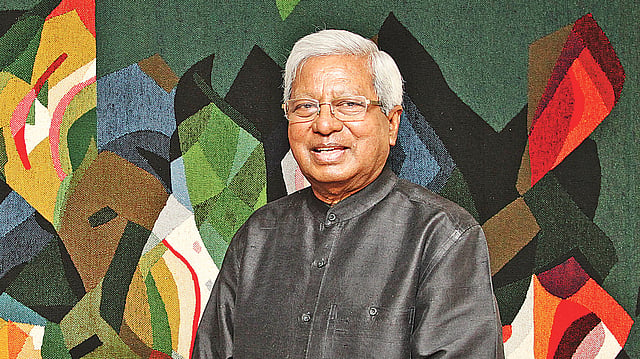

ব্র্যাকের কর্ণধার ফজলে হাসান আবেদ। সম্প্রতি পেয়েছেন নাইট উপাধি। পুরস্কার বা সম্মান নতুন কিছু নয়, তাঁর জন্য। ব্র্যাকের কাজ শুরু করার আট বছরের মাথায় ১৯৮০ সালে তিনি পেয়েছিলেন র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটিকে জানতে চাই আমরা। দেখি, ভেতরে বাস করে এক কবি মানুষ।

‘কবি হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সবাই তো আর কবি হতে পারে না, তবে কবিতার প্রতি টান আমার এখনো আছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে একেবারে তরুণ কবির কবিতাও আমি পড়ি। এখন সবচেয়ে বেশি পড়ি অবশ্য শেকসপিয়র। চার্লস ডারউইন বলেছিলেন—বিবর্তনবাদ নিয়ে ৩০ বছরের কাজের সাধনার কারণে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা তাঁর হয়েছে, তা হলো শেকসপিয়র পড়ে তিনি আর আগের মতো আপ্লুত হন না। আমি সারাক্ষণই শেকসপিয়র আওড়াই। শেকসপিয়রের হাজার হাজার লাইন আমি এখনো মুখস্থ বলতে পারি।’...কথাগুলো বলছিলেন ফজলে হাসান আবেদ।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের কর্ণধার এই মানুষটির জন্য পুরস্কার বা সম্মানপ্রাপ্তি নতুন কিছূ নয়। সম্প্রতি তিনি নিজের জন্য, প্রতিষ্ঠানের জন্য, দেশের জন্য যে সম্মানটি বয়ে এনেছেন তা হলো ‘নাইট’ উপাধি। বিনয়ের সঙ্গে বলছিলেন, ‘আমি কখনই মনে করি না, পুরস্কার বা সম্মান আমার একার অর্জন। কোনো পুরস্কার পেলে আমি সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করি ব্র্যাকের কর্মীদের জন্য। কারণ পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে তারা খুবই উত্ফুল্ল হয় এবং তাদের কাজের গতি বেড়ে যায়।’ ১৯৮০ সালে র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ছিল ফজলে হাসান আবেদের পাওয়া প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার। ব্র্যাকের কাজ শুরু হওয়ার মাত্র আট বছরের মাথায় এই পুরস্কার পান তিনি।

১৯৭০-এর ১২ নভেম্বরের সেই ঘূর্ণিঝড় ফজলে হাসান আবেদের মনেও ঝড় তোলে। চারদিকে লাশ, হাজার হাজার মানুষ অসহায়, অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, ভঙ্গুর জীবন...গড়ে তুললেন একটি প্রতিষ্ঠান ‘হেল্প’। তখন তিনি শেলওয়েল কোম্পানিতে চাকরি করেন। ভাবলেন, একপর্যায়ে ‘হেল্প’-এ এসে পুরোপুরি যোগ দেবেন। এরই মধ্যে ১৯৭১। সে সময় গভর্নর ছিলেন টিক্কা খান। এপ্রিল মাসে ফজলে হাসান আবেদকে বলা হলো, সারা দেশে গ্যাস বিতরণ এবং তেলবাহী জাহাজ ভেড়া নিশ্চিত করা, এসব কাজের জন্য গভর্নর অফিসে সমন্বয়কের (লিয়াজোঁ অফিসার) দায়িত্ব পালন করতে। কিন্তু তাঁর মনে হলো, ‘আমি এই মিলিটারির চাকরি করব নাকি!’ দুই-একদিন পরই তাঁকে দেওয়া হলো বাঘ মার্কা একটি সরকারি পরিচয়পত্র। এই পরিচয়পত্রটি নিয়ে তিনি পাকিস্তান চলে গেলেন। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তান হয়ে লন্ডন। লন্ডনে গিয়ে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’-এর কাজ শুরু করলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করা, প্রচারণাপত্র বিলি করা, পথনাটক, টাইমস অব লন্ডনে লেখা, বিজ্ঞাপন প্রকাশ থেকে শুরু করে তহবিল সংগ্রহ। অতঃপর যুদ্ধ শেষ। স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরা। রাস্তাঘাট, সেতু নেই। একা সরকারের পক্ষে সব জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, সব সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। তখন সীমিত উদ্যোগেই একটি অঞ্চলে কাজ শুরু করা হলো। বেছে নেওয়া হলো সুনামগঞ্জের হিন্দু-অধ্যুষিত শাল্লা থানা। এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা ছিল বেশি। অঞ্চলের বাসিন্দারা যুদ্ধের সময় ভারতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, ঘরবাড়ি নেই, গরু নেই, বীজ নেই। গ্রামকে গ্রাম উজাড়। এত দুর্গম এলাকা যে ঢাকা থেকে কোনো সাহায্যও পৌঁছবে না সেখানে। জেলেরাই এ অঞ্চলে প্রধানত বেশি থাকে। অতঃপর ওখানেই কাজ শুরু করলেন ফজলে হাসান আবেদ।

বলছিলেন, ‘ওখানে ২০-২৫ জন যুবক, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে বা পাস করেছে, তাদের নিয়ে জরিপ করলাম, কত ঘরবাড়ি নাই? কয়টা গরু নাই? ওখানে একটাই ফসল হয়, বোরো ফসল। ওই সময়ের মধ্যে যদি ওরা ফসল ফলাতে না পারে, তাহলে অনাহারে থাকবে। আমরা দেখলাম, ওদের গরু নেই। এত গরু এনে যে চাষ করব, তার সময়ও ছিল না। তাই যেখানে যেখানে পাওয়ার টিলার পাওয়া যায়, তা এনে কর্ষণ করা হলো জমি। বোরো ধান যাতে হতে পারে। বোরো ধান যদি মার্চের দিকে না লাগানো হয়, তাহলে আর হয় না। আশপাশের গ্রাম থেকে জলি ধানের বীজ সংগ্রহ করে ওদের সরবরাহ করা হলো, যেন প্রথম একটা ফসল আসে। তারপর মাছ ধরার নাইলন জাল নিয়ে এলাম জাপান থেকে, নৌকা বানানোর কাঠ নিয়ে এলাম আসাম থেকে, কুশিয়ারা নদী দিয়ে ভাসিয়ে। বাঁশ আনা হলো ২২ লাখ, যেন ঘর বানানো যায়। সিআই শিট নিয়ে এলাম জাপান থেকে, ১২০০ টন। এগুলো নিয়ে এসে ১৮০০০ ঘর বানানো হয়েছিল। ঘর দেওয়ার ব্যাপারেও একটু সমস্যা হয়েছিল। কোনো কোনো পরিবারে চারজন মানুষ, তিনটা ঘর আছে। কোনো পরিবারে চারজন মানুষ, একটা ঘর। আমরা বললাম, কোনো পরিবারের তিনটা ঘর থাকলেও আমরা দেব একটা ঘর। তিনজনের ওপর সদস্য হলে বড় ঘর, নিচে হলে ছোট ঘর। বড়লোকের জন্য বেশি ঘর দেব, গরিব লোকের জন্য ছোট ঘর দেব, সেটা নয়। একই রকমের ঘর সবার জন্য। এরপর কারও সঙ্গতি হলে সে নিজেই বাকিটা করে নেবে।

প্রথমে আমার বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যে লন্ডনের অক্সফাম থেকে লোক এল। জানতে চাইল, আমরা কী করতে চাই? আমরা আমাদের জরিপের ভিত্তিতে প্রকল্পটা দিই। মাসখানেক পর ওরা চিঠি লিখল, আপনাদের এই প্রকল্পে আমরা দুই লাখ পাউন্ড দেব। যখন সে টাকা পেয়ে গেলাম, তখন তো আর সমস্যা থাকল না। চলল প্রায় ১০ মাস।

ইচ্ছে ছিল বছর দুয়েক এখানে থাকব, তারপর আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে চলে যাব। কিন্তু এক বছর পর যখন ত্রাণের কাজ শেষ হয়েছে, তখন মনে হলো, যে লোকগুলোকে আমরা সাহায্য করেছি, তাদের এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। সত্যিকারের দারিদ্র বিমোচন এক বা দুই বছরের কাজ নয়। জীবনের জন্যই এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব (কমিটমেন্ট) না নিলে এটা করা যাবে না। আমাদের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা বহু দিন এই কাজ নিয়ে থাকবে? কেউ কেউ বলল, না পারব না। বললাম, যারা থাকতে না চাও, তারা অন্য চাকরি খোঁজো। তবে অনেকেই থেকে গেল।

দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন নিয়ে কয়েকটি উপলব্ধির কথা বলি। একসময় মনে হলো, ত্রাণে উন্নয়ন হবে না, নিজের উন্নয়ন নিজে করতে হবে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া যাবে, কিছু সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিতে হবে। ঋণ দিতে হবে। তা খাটিয়ে সে যদি তার নিজের উন্নয়ন করতে পারে, তাকে যদি শিক্ষা দিতে পারি, তাহলে কিছু একটা হয়। অনেকগুলো নৈশবিদ্যালয় চালু করলাম আমরা। কিন্তু দেখলাম, খুব বেশি সাফল্য লাভ করিনি। কারণ, গরিব মানুষ সারা দিন খেটে এসে লণ্ঠনের আলোয় পড়তে চায় না। দুই-একদিন আসে, অক্ষর শিখে গেলে মনে করে আর শেখার দরকার নেই। লেখাপড়া গৌণ, রোজগার মুখ্য। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম অক্ষরজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিরক্ষরকে অক্ষরদান করলে তার ক্ষমতায়ন হবে, তা নয়, ক্ষমতায়ন করতে হলে তার সচেতনতা বাড়াতে হবে। সচেতনতা বাড়াতে গিয়ে আমরা নতুন কিছু কৌশল বের করলাম। যেমন একটা শব্দ, উপোস—উ পো স। উপোস নিয়ে আলাপ হয়। উপোস কেন করে লোকে? খাবার নেই। খাবার নেই কেন? জমি নেই। জমি নেই কেন, ওর কেন আছে। এ নিয়ে তো অনেকরকম বিশ্লেষণ করা যায়, তা থেকে একটা উত্তর বেরিয়ে আসে। এসব আলাপের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রা, সমাজ কাঠামো নিয়ে আসা যায়।

আশির দশকের পুরোটাই গেছে নারীদের কাউন্সেলিং নিয়ে। ব্র্যাকের পরিচয় প্রথম হলো ডায়েরিয়ার জন্য খাবারের স্যালাইন নিয়ে। সারা দেশেই পরিচিত হয়েছিল। আমরা এক কোটি ৩০ লাখ পরিবারের কাছে গিয়েছি, হাতে-কলমে মাকে শিখিয়েছি। সেটা করতে ১০ বছর লেগেছে। নব্বইয়ের দশকে যখন এই কর্মসূচি শেষ হয়, চিন্তা করলাম, যেই সংগঠন বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে যেতে পারে, সেই সংগঠন তো যেকোনো কর্মসূচি বাংলাদেশের সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে। তখন আমরা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে শুরু করি সারা বাংলাদেশে।

নারীদের কেন্দ্র করে কর্মসূচি গড়ে তুললেন কেন?

শুরুতে আমাদের কেন্দ্র ছিল পুরুষ-নারী উভয়েই। কিন্তু নারীকে কেন্দ্রে আনার প্রধান কারণ হলো, আমি গ্রামে-গঞ্জে যেতাম প্রায়ই। একটা মেয়ে শিশু, তিন বছর বয়স। সে তার ছয় মাস বয়সী ভাইকে কোলে নিয়ে বসে আছে। তার পাঁচ বছর বয়সী বড় ভাই ঠিকই খেলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা অতি ছোটবেলা থেকেই কিন্তু মানুষ ও বাড়ি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা শিখে ফেলে। ম্যানেজমেন্ট অব পোভার্টি কেন মেয়েরা করে? যে পুরুষ দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করে, সে এক দিন কাজ না পেলে টাকা আনে না। সেদিন তো খাওয়া নেই। সে চায়ের দোকানে বা রিকশাওয়ালার সঙ্গে আড্ডা দেয়। বাড়িতে আর আসে না। কিন্তু ঘরে যে তিন-চারটি শিশু আছে, তাদের তো খাওয়াতে হবে মায়ের, নইলে তো ওরা কাঁদবে। আধা সের চাল ধার করবে অথবা কোনো না কোনোভাবে ব্যবস্থা করবে। আমরা কাজের মাধ্যমে আরও জেনেছি, নারীরা সুশৃঙ্খল ও সঞ্চয়ী। তাই দারিদ্র্যব্যবস্থাপনা করছে নারীই। অর্থাত্ যদি দারিদ্র্যের আঘাতটা নারীর ওপরই আসে, তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন উন্নয়নের কাজটিও করতে হবে নারীদেরই।

বলা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংগঠন ব্র্যাক, এটা আমরা কোনো বিচারে দেখব? সংখ্যাগতভাবে নাকি গুণগত দিক দিয়ে?

প্রথমেই বলি, লোকে জানতে চায়, কতসংখ্যক লোক আপনার সংগঠনে চাকরি করছে। সেদিক থেকে আমরা সবার ওপরে। এক লাখ ২০ হাজারের মতো আমাদের চাকরিজীবী। এটা গেল একটা। আরেকটা পরিসংখ্যান হলো, কতটা ইফেক্টিভ বা কার্যকর। এখন সবাই স্বীকার করে, আমরা সবচেয়ে কার্যকর সংগঠন। বাংলাদেশ নিয়ে পৃথিবীর নয়টি দেশে ব্র্যাক এখন কাজ করছে।

মানুষের জীবনের তো স্বপ্নের একটা পরিধিও থাকে। কতদূর যাব, স্বপ্নটা কতদূর দেখব। এখন ব্র্যাককে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন, স্বপ্নটা কি এতদূরই দেখেছিলেন?

বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে কাজ করব, সেটা কিন্তু আমি কোনোদিন চিন্তা করিনি। সারা বাংলাদেশে কাজ করব, এটাই ছিল আমার লক্ষ্য। কিন্তু একসময় মনে হলো, বেসরকারি সংগঠন হিসেবে যদি আমি সারা বাংলাদেশে কাজ করতে পারি এবং একটা নতুন মডেল তৈরি করতে পারি, তাহলে আমি সরকারি চাকুরে বা রাজনীতিবিদদের চেয়েও ভালোভাবে বাংলাদেশের সেবা করতে পারব। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি রাজনীতিতে না গিয়ে এটা করলেন কেন? বললাম, দেখেন, আমি যদি ভারতবর্ষের লোক হতাম, তাহলে রাজনীতিতে যেতাম। কারণ, ভারতের মতো বড় দেশে কাজ করা বেসরকারিভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা সম্ভব। দেশ পরিবর্তনের জন্য সাধারণত রাজনীতিবিদ ও সোশ্যাল এন্টারপ্রেনাররা চিন্তা করেন। একটি ঐতিহাসিক সময় আমাদের যৌবন কেটেছে। আমরা ভেবেছি, যদি ২০ বছর সময় পাই, তাহলে আমরা বাংলাদেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারব।

সাহায্য ও পুনর্বাসন নিয়ে যখন কাজ করছিলাম, তখন কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করছিল, এ কাজের জন্য এত এমএ পাস লোক নিচ্ছেন কেন? এ কাজ তো এসএসসি পাস লোকই করতে পারে। আমি বলেছি, না, আমি চাচ্ছি এমএ পাস লোকগুলো গ্রামে-গঞ্জে ত্রাণ দিয়ে গ্রাম সম্পর্কে একটা ধারণা পাক। এরা তো পরে আমার ম্যানেজার হবে। মাঠপর্যায় থেকে আস্তে আস্তে ওপরে নিয়ে আসব। ইচ্ছা ছিল, এমএ পাস ছেলেদের দিয়ে যদি একটা ক্যাডার তৈরি করতে পারি, যারা গ্রামের দরিদ্র লোকদের চেনে, তাহলে আমার সংগঠনটি আস্তে আস্তে বড় হতে পারবে।

ব্র্যাকের ইতিহাস লিখতে গেলে এত অল্প পরিসরে হয়তো হবে না। তা ছাড়া ব্যাকের নিজস্ব প্রকাশনা অনেক ব্যাপক। তা থেকে আমরা জেনে নিতে পারি অনেক কিছুই। তার চেয়ে চলুন, মানুষ ফজলে হাসান আবেদের সঙ্গে কথা বলি আরও কিছুক্ষণ—

দেয়ালে বাংলাদেশের শিল্পীদের চিত্রকর্ম। তাকে তাকে রাখা সম্মান আর পুরস্কার অর্জনের সাক্ষর। ব্র্যাক সেন্টারে নিজের সভাকক্ষে বসে কাচের জানালা দিয়ে দূরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে জীবনের আদর্শ হিসেবে দুটো মানুষের কথা বললেন হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে জন্ম নেওয়া মানুষটি। যাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন সেই অঞ্চলের জমিদার। বললেন, মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন আর ছোট চাচা শহীদ সায়ীদুল হাসানের কথা।

‘আমার মা ছিলেন দরদি মনের। দয়ালু মানুষ। হয়তো খবর পেলেন কারও ঘরে খাবার নেই কিংবা আলো জ্বালাবার কেরোসিন নেই, মা ঠিক পাঠিয়ে দিতেন। আমার এই কাজের প্রেরণা মায়ের কাছ থেকেই হয়তো পেয়েছি। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে কালো ছিলাম আমি। কালো ছেলেটাকে মা হয়তো একটু বেশিই ভালো বাসতেন। আমার বাবা সিদ্দিক হাসান ছিলেন বাবা-ই। অভিভাবক। কিন্তু আমার ছোট চাচা ছিলেন আমার চিন্তাবন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পড়ছিলাম। ছোট চাচা তখন লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাণিজ্যসচিব। তাঁর পরামর্শে স্কটল্যান্ডে গিয়ে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল আর্কিটেকচারে ভর্তি হলাম। উত্তেজনা ভেতরে, দেশের প্রথম নেভাল আর্কিটেক্ট হব। কিন্তু যখন বুঝলাম, দেশে ফিরে এই পড়াশোনা কাজে লাগবে না, তখন মাঝপর্যায়ে লন্ডনে ফিরে অ্যাকাউন্টিংয়ে ভর্তি হলাম। বাবা মানতে চাননি। কিন্তু ছোট চাচা বললেন, “তুমি যেটা চাও, তাই কর।” কবিতার প্রতি টান বা ভালোবাসাটাও ছোট চাচার কাছ থেকে পেয়েছি। তখন বয়স সাত-আট বছর। ভাইবোনদের মধ্যে নজরুলের কবিতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী মুখস্থের প্রতিযোগিতা দিতেন ছোট চাচা। আমি বরাবর প্রথম হতাম।’

আপনাকে নিয়ে লেখা একটি বইয়ে পড়ছিলাম, আপনি যে বাড়িটায় থাকেন, সেটা ব্র্যাকের বাড়ি। আপনার সন্তানেরা এটার উত্তরাধিকারী নয়।

নিজেকে নিয়ে যখন লোকে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্যের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে মনোযোগ কমে যায়। কাজেই আমি প্রথম থেকেই চিন্তা করেছি নিজের জন্য কোনো সম্পত্তি করব না, জমিজমা করব না। আমার এক বন্ধু ছিল সেও এটা মানত। ‘এক বাক্সের মধ্যে যা আঁটে, সেটাই তার সম্পত্তি।’ সে ছিল আমেরিকান। সে মারা গেছে। ঢাকা থেকে যখন সে চলে গেছে, তখন কিছুই সে নিয়ে যায়নি। সব দিয়ে চলে গেছে। আমিও সেই নীতিতেই আছি। কোনো ধরনের সম্পত্তির দরকার নেই।

সন্তানেরা এটা মেনে নিয়েছে?

সন্তানেরা ছোটবেলা থেকেই এটা দেখছে, মেনে নিয়েছে। তবে আমি মনে করি, সন্তানদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। সেটা আমি পালন করেছি। অনেক সময় আমি নিজে টাকা দিতে পারিনি, আত্মীয়েরা টাকা দিয়েছে। ছেলে শামেরন আবেদ ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছে। প্রথমে যোগ দিয়েছিল নিউ এজে। এখন আছে ব্র্যাকে। মেয়ে তামারা আবেদ আড়ং দেখছে।

তারা বাবাকে সমালোচনা করে না?

সব সময়ই সমালোচনা করে। আমার সমালোচনা করার জন্য ওই দুজনই আছে।

সন্তানদের কথা শোনেন?

অবশ্যই শুনি। কথামতো যে চলি, তা না, কিন্তু শুনতে তো অসুবিধা নেই।

আর বন্ধুদের কথা?

বন্ধু তো অনেক। বিদেশি বন্ধু আছে অনেক। যাঁরা ১৯৭২ সাল থেকে এখনো আছেন। এই যেমন হার্ভার্ডের অধ্যাপক রিচার্ড ক্যাশ। তিনি ১৯৭২ সালে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। এসেছিলেন অন্য সংগঠনের পরিচালক হয়ে। ১৯৬৭ সাল থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আইসিডিডিআরবিতে কাজ করতেন। ওখানে পানিশূন্যতা ও খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করেছেন যাঁরা, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বিজ্ঞানী। এখনো তিনি এসে আমাদের স্কুল অব পাবলিক হেলথে পড়ান। তিনি ৪০ বছর ধরে আমাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। হার্ভার্ডেও পড়ান। তিনি মার্কিন। কোল্ড পি. ডজ বলে একজন আছেন, যিনি এখানে ইউনিসেফের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৪ সালে। তখন তিনি অক্সফামের পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। পরিচয় হয়, বন্ধুত্ব হয়। এখন তিনি অবসর নিয়েছেন ইউনিসেফ থেকে। এখনো প্রতিমাসে তিনি আসেন। ব্র্যাকের জন্য বিভিন্ন কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একজন অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চাই। তিনি বলেন, আমি নিউইয়র্কে গিয়ে দেখি বাংলাদেশের ভালো কেউ আছেন কিনা। আরও অনেক আছে। বাংলাদেশি তো আমাদের সংগঠনে অনেকেই কাজ করেছেন। ইশতিয়াক আহমেদ, আমাদের আইনজীবী ছিলেন। তিনি অনেক রকম কাজ করেছেন। ড. কামাল হোসেন আমাদের অনেক রকম আইনি সহায়তা দিয়েছেন। আমার বন্ধু ছিলেন সালমা সোবহান। তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা আইন ও সালিশ কেন্দ্র সংগঠনটিও করি। আমি একসময় তার চেয়ারম্যানও ছিলাম।

জীবনে কি কখনো কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? যদি ভুল হয়, তখন কি করেন?

ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে প্রথমেই সেটা স্বীকার করে নিই। ভুল থেকে কিছু শিখি। ভুল হয়ে গেলে যে পরাজিত হয়ে গেলাম, সেটা আমি মনে করি না। একবার আমি চিন্তা করলাম, সারা দেশে ২৫ মিলিয়ন গাছ লাগিয়ে আমি সে আয় দিয়ে প্রায় আড়াই লাখ নারীকে রেশম পোকা পালার কাজ দেব। কিন্তু এই যে ২৫ মিলিয়ন গাছ লাগানো হলো, পরপর দুই বছরের বন্যায় সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন আমার মনে হলো, চিন্তাভাবনা না করে এত গাছ লাগালাম, এত টাকা খরচ করলাম, ১৩ হাজার মহিলা ১৩ হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাহারা দিল, কিন্তু প্রকল্পটিতে লোকসান হলো, তো তখন মনে হলো এ রকম একটা বড় প্রকল্প নেওয়ার আগে কতগুলো ছোট ছোট ‘পাইলট প্রকল্প’ নেওয়া উচিত ছিল। ফাস্ট বি এফেক্টিভ, দেন বি এফিশিয়েন্ট, দেন স্কেল আপ অর এক্সপান্ড।

আপনি বলেছেন, আপনার রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে নেই, তাই কি?

একেবারেই নেই।

তবুও ধরুন, যদি আপনাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে হয়, দেশের কোন ক্ষেত্রে আপনি সবার আগে নজর দেবেন?

প্রথমেই শিক্ষা।

আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে আপনার কিছু ভিন্ন ভাবনা আছে।

আমার চিন্তাভাবনা একটু অন্য। আমি ব্যাখ্যা করি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পড়ে, বুঝে চিন্তা করার লোক, আনন্দ পাওয়ার লোক কত শতাংশ আছে বাংলাদেশে? নিরক্ষর বাঙালি তো বেশি। যত দিন পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি মানুষ সংস্কৃতির আওতায় না আসবে, তত দিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যেন শিক্ষিত হয়। আমি চিন্তা করেছিলাম, আমাদের এক গাড়ির চালক, ষষ্ঠ শ্রেণী পাস, সামান্য পড়াশোনা পারে, তাদের জন্য বই প্রকাশ করব। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মধুসূদনের কাব্য, শরত্চন্দ্রের উপন্যাস, যত ক্লাসিক আছে, তা সহজ ভাষায় প্রকাশ করব। ৫০টি বই প্রকাশও করেছি। বাংলাদেশে ক্ল্যাসিক, বোঝে তো মাত্র পাঁচ শতাংশ মানুষ। কিসের সংস্কৃতিমনা বাঙালি? যদি বলি, বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি লোক এসব নিয়ে কিছুই জানে না? তাই আমি জনসংখ্যার একটা ছোট অংশ নিয়ে গর্ব করতে চাই না। যত দিন পর্যন্ত এটা না ছড়াবে, তত দিন পর্যন্ত আমি বাঙালির সংস্কৃতি বিষয়ে সন্দিহান। বাঙালি সংস্কৃতি একটি ছোট গন্ডির মধ্যে থাকবে আর তারা দম্ভ করে বলবে, আমরা সংস্কৃতিবান! নিজেদের মধ্যেই বুদ্ধিজীবী হয়ে আমরা খুশি থাকব! আমরা নাটক করছি, ধনীর সন্তানদের জন্য পাপেট শো করছি, গরিবের সন্তান যে পড়তেই পারছে না, তা নিয়ে কারও চিন্তা নেই। আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনটা এখনো অভিজাত শ্রেণীর হাতে। এ জন্য আমি তাদের সংস্পর্শে যাই না, আমি আমার কাজ করে যাই। আমি স্কুলে শিক্ষা দেব আগে। আমরা ১৯০০ লাইব্রেরি করেছি, এই পাঠাগারগুলোয় হারমোনিয়াম-তবলা দিয়েছি। আমি প্রত্যেকটি বাচ্চাকে সংগীতের অভিজ্ঞতা দিতে চাই।

কার গান ভালো লাগে?

রবীন্দ্রসংগীতের ওপর তো কিছু হয় না। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান ভালো লাগে। পশ্চিমা সংগীত ভালো লাগে।

কখন গান শোনেন?

আমি সবসময়ই গান শুনতে ভালোবাসি। কাজের ঘরেও শুনি, বাড়িতেও শুনি। গানের আসরেও যাই।

মন খারাপ হলে কী করেন?

বই পড়ি। কবিতা পড়ি। কবিতা আমাকে অনেক ভালো রাখে।

গোপন একটা কবিতার খাতা কি আপনার নেই?

উঁচুদরের কবিতা পড়ছি আর নিচুদরের কবিতা লিখছি, সেটা হবে না। আমি যখন দেখলাম, আমার কবিতার সেই মেধা নেই-ই, তখন বুঝলাম অন্যরাই কবিতা লিখুক। আমি বরং পড়ি।