কবি নজরুলকে ‘রোমান্টিক’ অভিধায় পড়ার একটা রেওয়াজ আছে। রেওয়াজটা খুব একটা কাজের বলে মনে হয় না। বর্তমানলিপ্ততা আর বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার যে যৌথতা নজরুলের কবিস্বভাবের মূল, রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতা আর বিষাদ-মেদুরতা তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু গোটা কয়েক কবিতা নজরুল এমন লিখেছেন, এবং সেগুলো নজরুলের শ্রেষ্ঠ রচনার কাতারেই পড়বে, যেগুলো আবেগের প্রবলতায়, বেহিসাবি শব্দ-সঞ্চয়ের অভাবিত নৈপুণ্যে আর সংগীতগুণের প্রত্যক্ষতায় কবিতার শরীরকে ছাড়িয়ে চলে যেতে যায় বহুদূর। তুড়ীয় আবেগ আর সীমাহীন উল্লাসকে কবিতার প্রত্যক্ষ শরীরে বশ মানিয়ে অপ্রত্যক্ষ অসীমে রূপান্তর করতে চায়—ঠিক আবেগ আর উল্লাসের মতো করেই। এই বিশিষ্টতার কারণে নজরুলকে রোমান্টিক বলা যেতে পারে, যদি কেউ বলতেই চায়, কেবল এই শর্তে যে রোমান্টিকতা নজরুলের আর-আর কবি-স্বভাবকে ছাড়িয়ে কখনোই প্রধান হয়ে ওঠেনি। দোলন-চাঁপা গ্রন্থভুক্ত ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ এই সারির কবিতা—‘বিদ্রোহী’, ‘প্রলয়োল্লাস’ ইত্যাদির মতো—সংগীত ও গতির প্রচণ্ড প্রবাহে প্রাণাবেগকে মূর্ত করা এমন অভিজ্ঞতা, বাংলা কবিতায় আগে-পরে যার খুব একটা জুড়ি মেলে না।

কবিতাটি নজরুল লিখেছিলেন সম্ভবত জেলে বসে। রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে তাঁকে বসন্ত নাটক উৎসর্গ করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে নজরুল এ কবিতা মারফত নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন বলে একটা কথা বাজারে চালু আছে। হতেও পারে। উপলক্ষ হিসেবে ঘটনাটা বেশ জুতসই। বিশেষত যে কবিতায় সৃষ্টির সুখ আর উল্লাসের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে, সে কবিতার জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোল-এর প্রথম সংখ্যায়, ১৩৩০ সালের বৈশাখে। আর গোলাম মুরশিদ অনুমান করেছেন, এ কবিতা আরও আগেও লেখা হয়ে থাকতে পারে, আগের বছর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে। তখন কবি কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে অবস্থান করছিলেন। ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি সেখানেই লেখা। গোলাম মুরশিদ খেয়াল করেছেন, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় যে ‘সৃজনশীলতার প্রবল আলোড়ন লক্ষ করা যায়’, ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতার সঙ্গে তার গভীর মিল আছে। তিনি ঠিকই বলেছেন। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতায় আছে সৃষ্টিশীলতার অমিতাচারী উদ্যাপন; আছে অমিতাচারকে প্রমিত শরীরে বেঁধে ফেলার বিস্ময়কর মুনশিয়ানা। তার মানেই হলো, কবিতাটি বন্ধনে মুক্তি ঘোষণার দারুণ নজির। আরও আছে—যে কথা খুব একটা বলা হয়নি—আছে নজরুলের কবি-স্বভাবের পরিচ্ছন্ন বয়ান। ‘বিদ্রোহী’, ‘আমার কৈফিয়ত’ কিংবা ‘দারিদ্র্য’ কবিতার মতো ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ও নজরুলের অন্যতম প্রধান কাব্য-ইশতেহার।

এ কবিতার বেগ এবং আবেগ মুক্তি পেয়েছে চার মাত্রার স্বরবৃত্তে। বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য-বিচারে এমনটিই হওয়ার কথা ছিল, যদিও ছন্দের নাম আর মাত্রার সংখ্যা কবিতাটির তাল-লয় সম্পর্কে প্রায় কিছুই প্রকাশ করে না। আমাদের স্মরণ করতে হয়, কবিতাটি লেখা হয়েছে ১৯২২-২৩ সালে। তখনো নজরুলের সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতা ফিকে হয়ে যায়নি। সৈনিকজীবনের যূথবদ্ধ মার্চের মধ্যে যে বিশেষ রকমের ছন্দ ও দোলা আছে, যে বস্তু বাংলা কবিতায় আমদানি করে নজরুল একদা নিজের ছন্দ-ব্যক্তিত্ব জানান দিয়েছিলেন প্রবলভাবে, তার স্মরণীয় মূর্তি পাচ্ছি ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতার ছন্দ-লয়ে। তার এক উপাদান পঙ্ক্তি ও স্তবকের বিশেষ সজ্জা। এটি অবশ্য বাংলা কবিতার জন্য নতুন ছিল না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ সাফল্য নিশ্চয়ই নজরুলের জন্য সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু আরও দুটি কাব্যিক উপকরণ যোগ হয়েছে এ কবিতায়। একটি অতিপর্ব, আর অন্যটি হলন্ত ধ্বনির তুর্কি-নাচন। অতিপর্ব নজরুলের আবিষ্কার নয়। কিন্তু এই কাব্যিক কলাটি নজরুলের হাতেই চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছিল। তিরিশি কবিতার সংস্কার-কুসংস্কারে বাংলা কবিতায় সুরের সম্মোহন কমে আসার আগেই নজরুল অতিপর্বকে তাঁর সফলতম কবিতাগুলোর অনিবার্য কলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। কবিতাটির শুরুর কয়েকটি পঙ্ক্তি পড়া যাক:

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—

মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্বগিয়ে খুন হাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

শুরুর ‘আজ’ শব্দটি ডানের পূর্ণ পর্বের সঙ্গে মাঝের শূন্যস্থানসূত্রে দৃশ্যত ব্যবধান তৈরি করেছে। ধ্বনিগত ও ভাবগত দিক থেকে এ ব্যবধান আরও গভীর। ফলে শব্দটি আলাদা উচ্চারণ করতে হয়, বিরতি নিতে হয়, তারপর যেতে হয় পরের পর্বে। দৌড় শুরুর আগে দৌড়বিদ যেমন এক পায়ে ভর দিয়ে গতি সঞ্চয় করেন। তারপর শুরু হয় রিলে রেস। কাঠি-বদলের বিরাম ছাড়া সেই রেস চলতেই থাকে, যতক্ষণ না আমরা পৌঁছে যাই অনতিদীর্ঘ কবিতাটির শেষ প্রান্তে। এটা সম্ভব হয় প্রধানত ওই অতিপর্বের কারসাজিতেই। কবিতার প্রথম তিনটি পঙ্ক্তি আবার পরীক্ষা করা যাক। প্রথম পঙ্ক্তির শেষের ‘উল্লাসে’ শব্দে আছে তিন মাত্রা। অনায়াসেই এখানে বিরাম নেওয়া যেত, যেমন হাজারো বাংলা কবিতায় আমরা নিয়ে থাকি। কিন্তু এ কবিতায় তার কোনো উপায় নাই। পরের পঙ্ক্তির শুরুতেই ‘মোর’ শব্দের এক মাত্রা চুম্বকের মতো টানছে এই তিন মাত্রাকে। তার পরের পঙ্ক্তিতেও তাই। এক পঙ্ক্তি আরেক পঙ্ক্তিতে মিলে যাওয়ার এই ব্যবস্থাপনা ছাড়া বেগ ও আবেগের এই পসরা সম্ভবপর হতো কিনা সন্দেহ।

বলে রাখা দরকার, নজরুল অতিপর্ব ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। করেছেনও বহু কবিতায়। কিন্তু অতিপর্ব-মাত্রই গতির নিশ্চয়তা নয়। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতায় দেখছি স্ট্রেস বা ঝোঁকের নিপুণ ব্যবহারে শব্দগুলো এগিয়ে চলছে, আর সেই ঝোঁককে বিশেষভাবে জোরালো করছে হলন্ত ধ্বনির অবারিত আড়ম্বর। ‘প্রাকৃত-বাংলা’য় হলন্ত ধ্বনির বিশেষ ব্যঞ্জনা লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদনদের ‘সংস্কৃত-বাংলা’য়—যে ভাষার তিনি নিজেও একজন আত্মস্বীকৃত চর্চাকারী—স্বরধ্বনির লীলার মধ্যে হলন্তের ওই ব্যঞ্জনা হারিয়ে গিয়েছিল বলে তিনি আফসোস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রাকৃত-বাংলা বলতেন, যার একটা রূপ তিনি সচেতনভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন শেষ বয়সের ছেলেবেলা বইতে, তার প্রতি নজরুলের কোনো সচেতন আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্তমান কবিতায় হলন্ত ধ্বনির প্রাচুর্য আর প্রয়োগ-সাফল্য দেখে রবীন্দ্রনাথ-কথিত প্রাকৃত-বাংলার হলন্ত-প্রাচুর্যের কথাই মনে আসে। আরও মনে হয়, নজরুলের শব্দ-সঞ্চয়ের স্বভাবের সঙ্গে এই ধ্বনি-নৈপুণ্য বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

আমরা জানি, নজরুল ধ্বনির অনুরোধে শব্দকে প্রশ্রয় দিতেন, যেমন গানের শব্দ বাছাই করতেন প্রথমত সুরের সম্মোহনে। এ কবিতায়ও তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের ‘হাসি’, ‘কাঁদন’, ‘মুক্তি’, ‘বাঁধন’, ‘মুখ ফুটে’, ‘বুক ফাটে’, ‘তিক্ত দুখ’, ‘রিক্ত বুক’ ইত্যাদি এবং তৃতীয় স্তবকের ‘আস্ল উদাস’, ‘শ্বস্ল হুতাশ’, ‘বুক-ফাটা শ্বাস’ ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যবহার একদিকে নিখুঁত অনুপ্রাসের আয়োজনে কানকে আমোদিত করে, অন্যদিকে আবার ধ্বনির মন্ত্রণায় আপাত-বিশৃঙ্খল শব্দ-যোজনার ইশারা দেয়। একে আমরা ক্ষেত্রগুপ্তের অনুকরণে বলতে পারি ‘অসংযমের শিল্প’, কিংবা সৈয়দ আলী আহসানের মতো বলতে পারি, পাহাড়ি ঝরনার উপল-মুখরিত অনিয়ন্ত্রিত পথচলা। নজরুলের কবিতার শব্দ-সঞ্চয় সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত ও সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষায়ণ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সে কেবল শব্দের ধ্বনিরূপ বা শরীরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কী ঘটে যখন কবিতার শব্দ ছন্দ-ধ্বনি-সুরের অমিত সম্মোহন তৈরির পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন অর্থ সৃজনে অর্থাৎ ‘অর্থ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে’ অংশ নেয়? আমরা জানি, বড় কবিমাত্রই ভাষার প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন এবং কেবল এভাবেই নতুন অর্থ প্রস্তাব করেন। আধুনিক জমানার বেশির ভাগ কবিতা শব্দের চিত্ররূপ ও অর্থরূপকে প্রাধান্য দিয়ে বা দিতে গিয়ে ধ্বনিরূপকে গৌণ করে তোলে। নজরুল সম্ভবত বাংলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি যাঁর প্রধান রচনাগুলোতে এ দুইয়ের উৎকৃষ্ট সমন্বয় ঘটেছে। শব্দের ব্যঞ্জনাধর্মের সঙ্গে শরীরী-রূপ সমান মূল্যে বৃত হয়েছে। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ এর তাৎপর্যপূর্ণ নজির। কবিতার শব্দবিন্যাস যে বিচিত্র অর্থের সম্ভাবনা তৈরি করে তার পূর্ণ ফিরিস্তি দেওয়া কার্যত অসম্ভব। শুধু বৈচিত্র্যের জন্য নয়; পাঠক-ভেদেই পাঠ ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু এখানে যে কারও চোখে পড়বে পরস্পর সম্পর্কিত নয় এমন শব্দ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত শব্দযুগলের সহাবস্থান। এবং তার ফলে আমরা মনের একটা অবস্থার প্রতীতি পাব,যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যৌথভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বিশেষ উচ্ছ্বাসকে ভাষারূপ দিয়েছে। আমাদের মনে হবে, বিপরীত শব্দগুলো ভাষার নিত্য ব্যবহারে যেরকম বিপরীত ভাবের প্রকাশক হয়, তা সত্যের খুব উপরিতলের প্রকাশমাত্র। গভীরে বিপরীত ভাবগুলো একাকার হয়ে সহাবস্থান করতে পারে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে প্রধান হয়ে ওঠা অনুভূতির মধ্যেই একত্রে কাজ করতে পারে অনেকগুলো আপাত-অসম্পর্কিত ভাব-স্বভাব। এর ফলে শব্দগুলোর প্রচলিত অর্থ আমূল বদলে যেতে পারে; যেমনটা ঘটে থাকে ভাষার বিপ্লবে বা বিপ্লবের ভাষায়। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতার প্রথম দুই স্তবকেই এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির ইশারা আছে। এ ইশারা একটু পরেই প্রকাশ্য ঘোষণায় রূপান্তরিত হবে, যখন আমরা পড়ব:

ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে

চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে

আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

এই উল্লাস প্রাথমিকভাবে পৈশাচিক, যদি এই ধ্বংসযজ্ঞ নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে সামনে নিয়ে না আসে। একমাত্র ওই বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞে উল্লসিত হওয়া যায়, কিংবা নিজেই উদ্যোগী হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ সম্ভব করে তোলা যায়, যেখানে নতুন সম্পর্ক বা অর্থের প্রয়োজনে বিদ্যমানকে আমূলভাবে বদলে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়।

হ্যাঁ, এই নিগূঢ় অর্থেই ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতা ঘোষিতভাবে বিপ্লবী। এখানে নজরুল নিজের কাব্য-আকাঙ্ক্ষাকে সর্বাত্মক বিপ্লবের বেশেই উপস্থাপন করেছেন। বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব। বিপ্লবী সম্ভাবনাই তাঁর উল্লাসের হেতু; তাঁর কাব্যিক আয়োজনের আর সব ইনতেজামও বিপ্লবের অনুকূলেই। সেখানে চোখে পড়বে ধ্বংসের সর্বাত্মক আয়োজন। বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল আর দানব-দলনী দুর্গা অপরাপর রূপ মুলতবি রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে উপস্থিত। এমনকি মদনের প্রেমাস্ত্রটিও খুনমাখা। কবিতার চতুর্থ স্তবকে আমরা দেখব লালের রাজত্ব। ফাগুনের আগুন হয়ে বিপ্লবী জোশে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে পলাশ, অশোক, শিমুল বা রঙ্গন। আর সব আয়োজন সমাপ্ত হবে এক সুগভীর মর্মার্থে:

মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে।

নতুন জন্মের স্বার্থে পুরাতনকে চিহ্নিত করা এবং নিশ্চিহ্ন করা—এটাই নজরুলের প্রথম জমানার কাব্য-মন্ত্র। প্রশ্ন হলো, এই মহাযজ্ঞে কবির নিজের অবস্থান কোথায়? তিনি কি উৎসাহদানকারী? তিনি কি পর্যবেক্ষক? তিনি কি ঘটে যাওয়া বা ঘটমান বাস্তবতার বিবৃতিকার? নাকি তিনি আশা-আকাঙ্ক্ষা বা তত্ত্বের উদগাতা, যার বাস্তবায়ন হবে অন্যদের হাতে? না, এর কোনোটাই নজরুল নন। অন্তত প্রথম পর্বের নজরুল। নিজেকে অনেকবার যে অভিধায় চিহ্নিত করেছেন, তিনি তা-ই—সৈনিক। ওপরের পঙ্ক্তিটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়, যে বিপুল কাণ্ড বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, কবি তার কেন্দ্রীয় চরিত্র। সক্রিয় চরিত্র। এই সক্রিয় তাণ্ডব আসে ক্ষোভ থেকে, যে ক্ষোভ জন্ম নেয় বিদ্যমান চিহ্নব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা দেখে; ধ্বংসযজ্ঞের এই অনুমোদন আসে অভাববোধ থেকে, দুনিয়াকে যেভাবে দেখতে চাই তার অনুপস্থিতিজনিত অভাব। আর আসে এক গভীর বেদনাবোধ থেকে, মানুষের দুর্দশাকে নিজের বলে উপলব্ধি করতে পারার মহানুভবতাই সেই বেদনাবোধের উৎস। বিপ্লবীর এই কোমল-করুণ বাস্তবতাও যথাসম্ভব ঘোষিত হয়েছে এ কবিতায়। নানা রূপে। নানা মাত্রায়। একটা রূপ স্মরণীয় ভাষা পেয়েছে কবিতার পঞ্চম স্তবকে।

পঞ্চম স্তবকে আছে নারীদের কথা। আজকালকার লিঙ্গীয়-স্পর্শকাতরতার দিনে এর কোনো কোনো ইমেজ বা উচ্চারণ আপত্তিকর মনে হতেও পারে। সে ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়ে রাখাই ভালো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বক্তব্যটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ; উপস্থাপন-কলা উপভোগ্য। দেখা যাচ্ছে, নারীদের একটা দল দুর্গার সাক্ষাৎ মূর্তি, যাদের পায়ে লেগে আছে রক্তের চিহ্ন; আরেকটি দল ক্ষোভে-বিক্ষোভে ‘আগুন’ হয়ে তৈরি হয়ে আছে সম্ভাব্য তৎপরতার জন্য। কিন্তু তাদেরই আরেকটা দল অভিমানী। চোখের জলই তাদের ভাষা। ‘বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না’—প্রচলিত এই বাগবিধি কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে একবার বিশেষ রূপে বিনির্মিত হয়েছিল। এখানে আরেকবার সম্পূর্ণ অন্য রূপে। কবি বলছেন, এ রকম ভাষাহীন যারা, তাদের ভাষা প্রকাশ করা তাঁর দায়িত্ব। তাঁর সেই ক্ষমতা আছে এবং সহানুভূতিও আছে। ফলে অশ্রুমাখা শব্দযোগে তিনি তাদের না-বলা কথাগুলো প্রকাশ করে যান। এ তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেরই অংশ। কারণ, সহানুভূতির ক্ষমতা ছাড়া কারও পক্ষে বিপ্লবী হওয়া সম্ভব নয়। একই কারণে এই স্রষ্টা-কবির আজকের বিশিষ্ট উল্লাসের ভাষায় যখন আশ্বিনের শিথিল হয়ে ঝরে-পড়া শিউলির কথা আসে, বা দূর্বার গায়ে হাস্যোজ্জ্বল শিশিরের কথা, তখন বিপ্লবী কবির মূল প্রেরণায় কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। বিপ্লবের পরিধি ও মাত্রা আরেকবার চিহ্নিত হয় মাত্র।

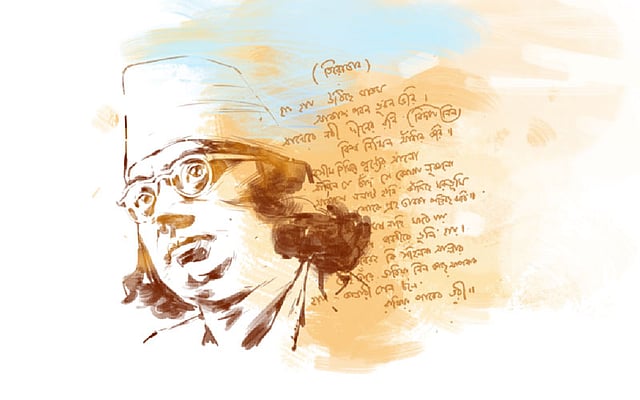

যদি বলি, ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতায় একজন বিপ্লবী কবির কাব্য-ইশতেহার বিপ্লবী কেতায় প্রকাশিত হয়েছে, তাহলে একটা সত্য বিবরণী হয় বটে। কিন্তু দেহ আর মন মিলে এ এক শরীরী-পরিচয় কেবল। অনির্বচনীয় যে ভাব জমে ওঠার কারণে একটা কবিতা আদৌ ‘ভালো’ কবিতা হয়ে ওঠে, ভাষার পরিচিতিতে তাকে স্পর্শ করা তো সহজ কর্ম নয়। এ কবিতা প্রসঙ্গে যেমন আমরা এখনো শিবের প্রসঙ্গ তুলিনি। অথচ নজরুলের আরও কোনো কবিতার মতো এ কবিতায়ও আছে শিবের অ-ধরা ছবি। তার ভাবে-স্বভাবে এবং রূপে। এ কবিতার প্রধান পরিচয় তো এই যে এটি একটি নৃত্যপর কবিতা, আর সে নৃত্য তাণ্ডব ছাড়া কিছু নয়। যদি একক ক্যানভাসে শিব-নৃত্যের এমন কোনো মুদ্রা কোনো এক অনুপ্রাণিত মুহূর্তে এমনভাবে বন্দী করা যায়, যেখানে তুলির পেশল টানগুলো অনির্দেশ্য সুদূরকে ধরে ফেলবে কায়দামতো, আর তাতে নাচের বেগ, সৌন্দর্য আর গতি ফুটে বেরোবে বাঙ্ময় হয়ে, তাহলে সে ছবিই কেবল হয়ে উঠতে পারে এ কবিতার যোগ্য উপমা।