মামলার মধ্য দিয়ে সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে

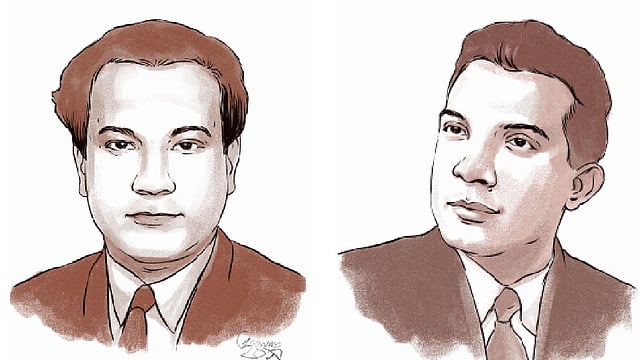

>বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২, ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর দুই পলাতক আসামি আশরাফুজ্জামান ও চৌধুরী মঈনুদ্দীনকে আমৃত্যু ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন। জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের ওই দুই কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ ১৭ বুদ্ধিজীবীকে অপহরণের পর হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। দণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনো আপিল করেননি। এই মামলার শুনানিতে সাক্ষীদের ভাষ্যে অনেক অজানা মর্মস্পর্শী তথ্য ও বিষয় উদ্ঘাটিত হয়। তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি ওবায়দুল হাসান নথিপত্রের ভিত্তিতে কিছু বিষয় নির্বাচিত করেছেন। এর সবটাই মূলত শহীদদের স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি। পাঁচ কিস্তির এই নির্বাচিত অংশের পঞ্চম ও শেষ পর্ব প্রকাশিত হলো আজ।

[গতকালের পর]

ডা. ফজলে রাব্বীর অপহরণ ও হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর কন্যা ড. নুসরাত রাব্বী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল আট-নয় বছর। যৌক্তিক কারণে এই সাক্ষীকে তাঁর সাক্ষ্য অসমাপ্ত রেখে ফিরে যেতে হয়েছিল আমেরিকায়।

ড. নুসরাত রাব্বীর (শহীদ ডা. ফজলে রাব্বীর কন্যা) সাক্ষ্যের অংশ:

‘আমার বাবা ডাক্তার ফজলে রাব্বীকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আনুমানিক বেলা তিনটার সময় আলবদর বাহিনীর সদস্যরা বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ১৮ ডিসেম্বর এক সাংবাদিকের মাধ্যমে জানতে পারি, আমার বাবাকে অপহরণকারীরা রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।...১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১, আনুমানিক তিনটার দিকে আলবদররা আমাদের বাসা ঘেরাও করে ফেলে এবং আমাদের বাসার সামনে একটি কাদামাখানো মাইক্রোবাস এসে থামে। পরবর্তী সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত চৌধুরী মঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খানের ছবি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম এরাই ১৩ ডিসেম্বর আমাদের বাসায় এসেছিল এবং তারাই ১৫ ডিসেম্বর বাবাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।’

ডা. আলীম চৌধুরীর অপহরণ ও হত্যা

ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করেন শহীদ ডা. আলীম চৌধুরীর কন্যা ডা. ফারজানা চৌধুরী নীপা। তিনি পেশায় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল তিন বছর।

ডা. ফারজানা চৌধুরী নীপার (শহীদ ডা. আলীম চৌধুরীর কন্যা) এ সাক্ষ্যের অংশ:

‘আমার পিতা শহীদ ডা. আলীম চৌধুরী পেশায় ছিলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই ভাষা আন্দোলনসহ প্রগতিশীল সব আন্দোলন এবং দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সালে আমার বাবা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিত্সার জন্য শহীদ ডা. ফজলে রাব্বীসহ অন্য চিকিত্সকদের নিয়ে একটি গোপন হাসপাতাল পরিচালনা করতেন এবং তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওষুধ সরবরাহ করতেন, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। ১৯৭১ সালে আমরা ২৯/১ পুরানা পল্টনের একটি ভাড়া বাসায় থাকতাম। সেখানে আমি, আমার মা, বাবা ও ছোট বোন ডাক্তার নুজহাত চৌধুরী শম্পাসহ বসবাস করতাম। আমি তখন তিন বছরের শিশু, আমার ছোট বোনের বয়স ছিল তখন দুই বছর।

‘পরবর্তী সময়ে বড় হয়ে আমরা মায়ের কাছে আমার বাবাকে অপহরণের বিস্তারিত বিবরণ শুনি। আমার মা ছাড়াও আমার নানি এবং আমার বাবার দুই সহকারী হাকিম ভাই ও মুমিন ভাই আমার পিতাকে অপহরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেও আমি আমার বাবা অপহরণের ঘটনার বিস্তারিত শুনেছি।

‘যা জেনেছি তা হলো, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেল আনুমানিক চারটায় আমার বাবা দোতলার বারান্দায় বসে ছিলেন, মা-ও কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক এই সময় আমাদের বাড়ির সামনে একটি কাদামাখানো মাইক্রোবাস এসে থামে। সেই মাইক্রোবাস থেকে দুজন সশস্ত্র ঘাতক আমাদের বাড়ির নিচতলায় আসে, যেখানে থাকতেন আলবদর অর্গানাইজার, তথাকথিত মাওলানা আবদুল মান্নান (পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী)। সেখানে ঘাতকেরা ২০-৩০ মিনিট থাকার পর তারা দোতলায় এসে আমাদের দরজার বেল টেপে এবং দরজায় সজোরে লাথি দিয়ে দরজা খোলার জন্য হাঁকডাক করতে থাকে। তখন আমার মা কী করবেন, বাবাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দরজা খুলে দাও।

‘আমাদের দোতলা বাসা থেকে নিচতলায় নামার জন্য ভেতর দিক থেকে একটি সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমার বাবা নিচতলায় নেমে মাওলানা মান্নান সাহেবের বাসার দরজায় কড়া নাড়েন। মাওলানা মান্নান ভেতরে থেকে দরজা খোলেননি। ভেতর থেকে তিনি বলেছিলেন, “আমি আছি, আপনি যান।” ইতিমধ্যে হাকিম ভাই ও মোমিন ভাই আমাদের বাসার দরজা খুলে দেন। আমার বাবা মাওলানা মান্নানের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে ওপরে চলে আসেন এবং এসে দেখেন ঘাতকেরা বাসার ভেতরে ঢুকে গেছে। বাবাকে দেখেই ঘাতকেরা বলে, “হ্যান্ডস আপ” এবং পরিষ্কার বাংলায় বলে, “আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।” বাবা জানতে চান কেন যেতে হবে। প্রত্যুত্তরে তারা বলে, দরকার আছে। বাবার পরনে ছিল শার্ট আর লুঙ্গি। তিনি কাপড় পাল্টে আসতে চাইলে ঘাতকেরা বলে, তার আর প্রয়োজন হবে না। তখন বাবা তাদের জিজ্ঞেস করেন, “আমাকে কোথায় যেতে হবে।” প্রত্যুত্তরে তারা বলে, গেলেই জানতে পারবেন। আমি মোমিন ভাই ও হাকিম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি, ঘাতকেরা (বাবাকে) চোখ, হাত বেঁধে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

‘এরই একপর্যায়ে মাইক্রোবাস ছেড়ে যাওয়ার আগেই আমার মা বিচলিত অবস্থায় নিচতলায় মাওলানা মান্নানের বাসার দরজায় গিয়ে দরজা খোলার জন্য আকুতি করেন এবং জানতে চান আমার বাবাকে কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। মাওলানা মান্নান বাসার ভেতর থেকে দরজা না খুলে বলেন, “ঘাবড়াবেন না, আমার আলবদরের ছাত্ররা ওনাকে নিয়ে যাচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “ওরা তো ডা. রাব্বীকেও নিয়ে গেছে।” মা তখন জানতে চান, কোথায় নেওয়া হচ্ছে, কেনই-বা নেওয়া হচ্ছে। উত্তরে মাওলানা মান্নান বলেন, যুদ্ধাহতদের চিকিত্সার জন্য তাঁকে সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর থেকে বাবার আর কোনো খোঁজ আমরা পাইনি।

‘১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, সকাল থেকেই চারদিকে জয় বাংলা স্লোগান হচ্ছিল। মা অপেক্ষা করছিলেন বাবা ফিরে আসলে নামিয়ে ফেলা বাংলাদেশের পতাকাটি আবারও ওড়াবেন। মায়ের সে অপেক্ষা আর শেষ হয়নি। আমার বাবা আর ফিরে আসেননি। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০-১১টার দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাসায় এসে বাসার সকলকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করছিলেন, “সেই শয়তানটা কোথায়, যে আলীম ভাইকে মেরেছে?” তখনই আমার মা-সহ বাসার সকলেই বুঝতে সক্ষম হন আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। অবশেষে ১৮ ডিসেম্বর বেলা ১১-১২টার দিকে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বাবার ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায় (সাক্ষী এ সময় অঝোরে কাঁদছিলেন)।

‘বাবার লাশ উদ্ধারের পর দেখা যায় ওনার মাথায়, বুকে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় বেয়নেটের আঘাতের চিহ্ন। আমি একটু বড় ছিলাম বিধায় আমাকে লাশ দেখানো হয়নি, আমার ছোট বোন তখন বাবার লাশ দেখে আধো আধোভাবে বলেছিল, “বাবার বুকে কত রক্ত, বাবা আর আসবে না।” ১৮ ডিসেম্বর সম্ভবত বিকেলবেলা আজিমপুর পুরোনো কবরস্থানে আমার বাবাকে দাফন করা হয়।’

শহীদের সন্তান ফারজানা চৌধুরী নীপার সাক্ষ্য থেকে উঠে আসে মাওলানা মান্নান তাঁদের নিচতলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি জানতেন ডা. আলীম চৌধুরীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটির কথা। তিনি জুগিয়েছিলেন সমর্থন। জাতির জন্য দুর্ভাগ্য ও চরম লজ্জার যে এই লোকটিকে পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী করা হয়েছিল।

কোনো অপরাধের বিচারের একমাত্র লক্ষ্য অভিযুক্তকে সাজা দেওয়া নয়, বিচারের মাধ্যমে সত্যও উদ্ঘাটিত হয়। আর এই সত্য সবার জানা প্রয়োজন। এ মামলায় প্রদত্ত রায়ে নির্মম সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিচারকার্য পরিচালনা করতে একজনের সাক্ষ্য আমাদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তিনি হলেন পিডব্লিউ-২২ দেলোয়ার হোসেন। রায়েরবাজার বধ্যভূমি থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসা একমাত্র মানুষ তিনি। তিনি নিজ চোখে যা দেখেছেন, তার বর্ণনা ঘাতকদের বর্বরতার চিত্রটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। তাই পৃথকভাবে নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

বেঁচে ফিরে আসা সাক্ষী পিডব্লিউ-২২ দেলোয়ার হোসেন সাক্ষ্যদানকালে বলেন:

‘আমার নাম মো. দেলোয়ার হোসেন, পিতা মরহুম হাজি লাল মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম শ্যামপুর, ডাকঘর শ্যামপুর, উপজেলা কসবা, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা-২১৫/১, শান্তিবাগ, থানা শাহজাহানপুর, ঢাকা। আমার বর্তমান বয়স ৭০ বছর।

‘১৯৭০ সালে আমি গ্রিনল্যান্ড মার্কেন্টাইল কোম্পানিতে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলাম। তখনো আমি আমার শান্তিবাগের বর্তমান ঠিকানাতেই বসবাস করতাম। আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম, তার ডাইরেক্টর ছিলেন একজন অবাঙালি। তাঁর নাম ছিল মঈন আশরাফ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন বাঙালি। তাঁর নাম ছিল আবুল কাশেম। আরও একজন অবাঙালি পরিচালক ছিলেন। তাঁর নাম আমার এই মুহূর্তে মনে নেই। তিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে একদিন উইং কমান্ডার সাহেবের সাথে আমার প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক হয়। তিনি বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের অযৌক্তিক সমালোচনা করছিলেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানালে আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। সেদিন উইং কমান্ডার সাহেব তাঁর নোটবইয়ে আমাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে আমার নামটি লিখেছিলেন বলে আমার অনুমান হয়।

‘১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ সকাল সাড়ে ১০টার সময় আমার বাসায় খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় আমি কিছু কেনার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে আশপাশের দোকানে যাওয়ার চেষ্টা করি। তখন কারফিউ চলছিল। খুব গোপনে বের হয়ে আশপাশের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ দেখতে পাই এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমি বাসায় ফিরে আসি। আমার বসতঘরটি তখন চারদিকে বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরা ছিল। ওপরে ছিল টিনের চাল। বাসায় ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর ছয়জন সশস্ত্র লোক খাকি পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমার বাসায় আসে। তাদের সাথে আরও দুজন লোক সাধারণ পোশাকে আমার বাসায় এসে দরজায় টোকা দিয়ে দরজা খুলতে বলে। দরজা খুলতে বিলম্ব হওয়ায় লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। একজন সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত লোক আমার বাসা থেকে একটি বাসা পরে অন্য একটি বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে খাকি পোশাক পরিহিত তিনজন আমার পেছন থেকে আমার দিকে বন্দুক তাক করে ছিল, সিভিল পোশাকে আসা দুজন আমার দুই বাহু ধরে বলেছিল, “সামনে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা আছেন। আপনাকে তাঁর কাছে যেতে হবে।” তারা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। দুজন যখন আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন একে অপরকে “আশরাফুজ্জামান” ও “মঈনুদ্দীন” বলে সম্বোধন করছিল। তারা একে অপরকে ভাই বলেও সম্বোধন করেছিল। তখন তারা আমাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যায়। তাঁর নির্দেশে মালিবাগ চৌরাস্তা থেকে ভেতরে শান্তিবাগের দিকে “পাবনা সমিতি”র অফিসের কাছে পূর্ব থেকেই অপেক্ষমাণ একটি মাইক্রোবাসের সামনে নিয়ে আমাকে দাঁড় করায়। সেখানে নিয়ে আমার গায়ের জামাটি খুলে আমার চোখ বেঁধে ফেলে। চোখ বাঁধার আগে আমি দেখতে পাই, মাইক্রোবাসটির ভেতরে আরও তিন-চারজন লোককে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়েছে।

‘মাইক্রোবাসটি কালো-নীল রং দ্বারা রং করা ছিল। মাইক্রোবাসটিতে আমাকে ওঠানোর পর আমার হাত দুটি পেছন থেকে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর আমি আর কিছু দেখতে পাইনি। এরপর বাসটি ছেড়ে দিল।...মাইক্রোবাসটি পরিপূর্ণ হলে পরে বেলা ১২টা-সাড়ে ১২টার দিকে একটি জায়গায় গিয়ে মাইক্রোবাসটি থামে এবং আমাদের সেখানে নামানো হয় এবং আমি অনুমান করলাম, আমাদের দোতলায় একটি হলঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। দোতলায় যে ঘরে আমাদের নেওয়া হয়, এই ঘরের দরজা খুলে আমার পিঠে সজোরে লাথি মেরে এই ঘরটিতে ঢোকানো হয়। আমি লাথির আঘাতে মেঝেতে না পড়ে সেখানে পূর্ব থেকেই বন্দী অবস্থায় থাকা কিছু মানুষের ওপরে গিয়ে পড়লাম। আমি আমার হাতের বাঁধনের কারণে খুব ব্যথা অনুভব করছিলাম এবং ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম, এমন সময় সেখানে থাকা কম বয়সের একটি বন্দী ছেলে, যার হাত তখন খোলা ছিল, সে আমার কষ্ট দেখে আস্তে আস্তে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়। আমি তখন আমার নিজ হাতে আমার চোখের বাঁধন সরিয়ে ফেলি। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে তার নাম বলে তারেক এবং অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বলে জানায় এবং সে আরও জানায়, এই জায়গাটি মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, যা আলবদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার।

‘আমি আমার চোখ খোলার পর অনেক লোককে বন্দী অবস্থায় ওই ঘরে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। তাঁদের অনেকের চোখ বেরিয়ে এসেছে, কাঁধে গুরুতর জখম, শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাটাছেঁড়ার দাগ এবং রক্ত জমাট অবস্থায় দেখতে পাই। সারা ফ্লোর তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তখন অনুমান বেলা একটা হবে। যে ছেলেটি আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছিল, সে আমাকে বলল, আপনার চোখ খোলা অবস্থায় দেখতে পেলে আলবদররা আপনাকে মেরে অর্ধমৃত করে ফেলবে। তখন আমি আমার চোখের বাঁধনের জন্য ব্যবহৃত আমার শার্টটিতে মেঝে থেকে রক্ত লাগিয়ে সেটি দিয়ে আমার চোখ আলতোভাবে বেঁধে রাখলাম, যাতে আমি দেখতে পাই।

‘সারা দিন কেটে যাওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে আরও কিছু লোককে ধরে এনে একই ক্যাম্পে একই হলঘরে রাখা হয়। আমি তখন একটি দেয়ালের কাছে কাত হয়ে ছিলাম। বন্দীদের একজন অত্যন্ত আকুতি করে বলছিলেন তাঁর হাতে খুব ব্যথা হচ্ছে, কেউ যদি থাকেন, তাঁর হাতের বাঁধনটা যেন খুলে দেন। তখন আমি ধীরে ধীরে ওই লোকটির কাছে গিয়ে তাঁর হাতের বাঁধনটি খুলে দিই। হাতের বাঁধন খোলার সময় আমি লোকটিকে চিনতে পারি, তিনি আর কেউ নন, আমাদের শিক্ষক মুনীর চৌধুরী। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন বিভাগের ছাত্র হলেও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখকে ভালোভাবেই চিনতাম।

‘১৪ ডিসেম্বর দিবাগত রাত আটটা-সাড়ে আটটা হবে, দুজন লোক হারিকেন হাতে হলের অভ্যন্তরে (যেখানে আমরা সবাই বন্দী অবস্থায় ছিলাম) প্রবেশ করে, তাদের পেছনে আরও ১০-১২ জন লোক ছিল, যাদের হাতে ছিল লোহার রড। শহরে ব্ল্যাকআউট থাকার কারণে ওরা হারিকেন নিয়ে ঢুকেছিল। আমি দেখতে পেয়েছি, মুনীর চৌধুরী স্যারের কাছে গিয়ে ওই দুজন বলছিল, “আপনি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন ছাত্রদের মন্ত্র পড়িয়েছেন। আজ আমরা মন্ত্র পড়াব।” এই বলে তারা স্যারকে জিজ্ঞেস করে, “রবীন্দ্রনাথের ওপর তুমি কয়টি বই লিখেছ।” তিনি না-সূচক জবাব দিলে ওই লোকগুলো মুনীর চৌধুরী স্যারের পাশে থাকা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী স্যারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “আমি রবীন্দ্রনাথের ওপর বই লিখেছি।” এই সময় ওই দুজন তাদের সাথিদের বলে, “এদের শেষ করে ফেলতে হবে। এরা ইন্ডিয়ান স্পাই।” এ কথা বলার সাথে সাথে হাতে রড থাকা লোকগুলো মুনীর চৌধুরী স্যারের সমস্ত শরীরে এলোপাতাড়িভাবে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তুলাধোনা করে ফেলে। তখন স্যারের মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল (সাক্ষী এ সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন)। একইভাবে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী স্যারকেও ওরা লোহার রড দিয়ে পেটায়। যে দুজন স্যারকে এবং অন্য বন্দীদের পেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল, তারা বলছিল, সময় হাতে বেশি নেই, যা করার খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। এ সময় আমাকেও মাথায় এবং পায়ে আঘাত করে (মাথার আঘাতের চিহ্ন আদালতকে দেখান)।

‘রাত ১২টা কি সাড়ে ১২টা হবে। তখন ওই লোকগুলো সদলবলে আবার আসে এবং আমাদের সকল আটককৃত লোকদের বাইরে দাঁড়ানো প্রায় ২০-২২টি বাসে ওঠায়। আমি যখন ওই হলে আটক অবস্থায় ছিলাম, তখন একজন মহিলার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম। সম্ভবত তাঁকে আমি যেখানে ছিলাম, তার ছাদের ওপর অথবা পাশের কোনো কক্ষে নির্যাতন করা হচ্ছিল। বাসগুলো কিছুক্ষণ চলার পর একটা জায়গায় গিয়ে থামে এবং আমাদের মোহাম্মদপুরের কাটাসুর নামক একটি জায়গায় বিলের কাছে একটি বটগাছের নিচে একটি পুকুরের চারপাশে বসায়, সেখানে গিয়ে আটককৃত অবস্থায় অনেক লোককে দেখতে পাই। সেখান থেকে আমাদের ২০-২৫ জনের গ্রুপ করে একটি দড়ি দিয়ে এক এক করে বেঁধে একটি বিলের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকগুলো ইটের ভাটা ছিল (বর্তমান শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এলাকার আশপাশে)। সেখানে বন্দীদের নিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে বিলের মধ্যে ফেলে দিতে থাকে। এঁদের মধ্যে যাঁরা চিত্কার করতেন, তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

‘এই সময়ে সমস্ত ঘটনাটি আমি আলতোভাবে বাঁধা আমার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ঠিক এই সময়ে আমি একজন মহিলার আর্তনাদ শুনতে পাই। তিনি আকুতি করে বলছিলেন, “আমাকে মেরো না, তোমাদেরও মা-বোন আছে। আমি যদি তোমাদের বোন হতাম, তাহলে কী করতে, আমার একটি ছোট্ট শিশু বাচ্চা আছে, আমাকে মেরে ফেললে সে বাঁচবে না। তাকে দেখার কেউ নেই।” তখন হত্যাকারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তাঁর নাম কী, কী তাঁর পরিচয়। উত্তরে তিনি তাঁর নাম সেলিনা পারভিন বলে জানিয়েছিলেন। সেলিনা পারভিনের এই কথাগুলো আমি নিজ কানে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন তিনি পেশায় একজন সাংবাদিক, একটি ছোট পত্রিকা তিনি চালান। তাঁকে ছেড়ে দিলে তিনি আর কখনো ঢাকায় আসবেন না এবং পত্রিকায় লেখালেখি করবেন না। তথাপিও ঘাতকেরা তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে আটক থাকা একটি ছেলে আশরাফুজ্জামান ও মঈনুদ্দীনকে লক্ষ করে বলে, “আশরাফ ভাই, মঈন ভাই; আপনারা থাকতে আমাকে মেরে ফেলবে, আপনারা আমাকে রক্ষা করুন।” এই কথা শোনার পর আশরাফুজ্জামান ও মঈনুদ্দীন দুজনই আমাদের থেকে একটু দূরে চলে যায়। এই সুযোগে আমি আমার হাতের বাঁধন খুলে চোখের কাপড় সরিয়ে নদীর দিক লক্ষ করে দৌড়ে পালাতে থাকি। আমার ধারণা ছিল, ওরা আমাকে নির্ঘাত গুলি করবে এবং আমি গুলির আঘাতেই মৃত্যুবরণ করব। বেয়নেটের আঘাত আমাকে সইতে হবে না। আমি সাত-আট মিনিট দৌড়ানোর পর ওরা বুঝতে পারে কোনো একজন বন্দী পালিয়ে যাচ্ছে। তখন তারা এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে। আমি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করি।

‘রাত তখন ভোর হয়ে আসছিল। চারদিকে সুনসান নীরবতা। আমি ধীরে ধীরে আরও বিলের ভেতরে সাঁতরিয়ে এগোতে থাকি। পাশের গ্রাম বসিলা থেকে ভোরের দিকে দুজন লোক এসে আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। তাঁদের আমার প্রথমে সন্দেহ হলে তাঁরা তাঁদের গায়ের চাদর সরিয়ে দেখান তাঁদের কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। তাঁরা আমাকে বলেন, “বাবা, আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি আসেন। আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।” এই অবস্থায় আমি তাঁদের কাছে যাই। তাঁরা আমাকে উদ্ধার করে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাঁরা আমাকে পান্তাভাত, মুড়ি, লাউ তরকারি দিয়ে খেতে দেন।

‘আমি তাঁদের কাছাকাছি কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের ঠিকানা দিতে বললে তাঁরা আঁটির বাজারে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেন। আঁটির বাজার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাওয়ার পথে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের আমি কাটাসুরে হত্যাযজ্ঞের ঘটনা সম্পর্কে বলি। তাঁরা তখন বললেন, “আমরা ঢাকা অপারেশনে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনব।” বিকেল পাঁচটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা যখন ফিরে এলেন, তখন আমি তাঁদের বিস্তারিতভাবে রায়েরবাজার কাটাসুরের হত্যাযজ্ঞের ঘটনাটি দেখার কথা বিবৃত করি।...পরদিন, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর বিকেলবেলা শুনতে পাই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। ১৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে আমি আমার ঢাকার নিজ বাসায় ফিরে আসি।’

বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশার উদ্দেশ্যই ছিল জাতিকে মেধাশূন্য করা। চূড়ান্ত বিজয়ের আগেই তাঁরা চলে গেছেন। এসব নির্মম সত্য উঠে এসেছে শহীদদের সন্তান, স্ত্রী ও স্বজনদের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে। মহান বিজয়ের এই মাসে এই বর্বর সত্যকে প্রতিফলিত করার জন্যই এ লেখা। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা চলে গেছেন। কিন্তু এখনো তাঁদের কর্ম, চেতনা ও আদর্শ এই বাংলার আলো-বাতাসে মিশে আছে, থাকবেও। [ শেষ ]

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান: হাইকোর্টের বিচারপতি

আরও পড়ুন:

প্রথম পর্ব: বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান ঘটেছে

দ্বিতীয় পর্ব: নারী বুদ্ধিজীবীদেরও রেহাই দেয়নি খুনিরা

তৃতীয় পর্ব: শিক্ষকদের চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল

চতুর্থ পর্ব: ঘাতকেরা বর্বরতার সব সীমা অতিক্রম করেছিল