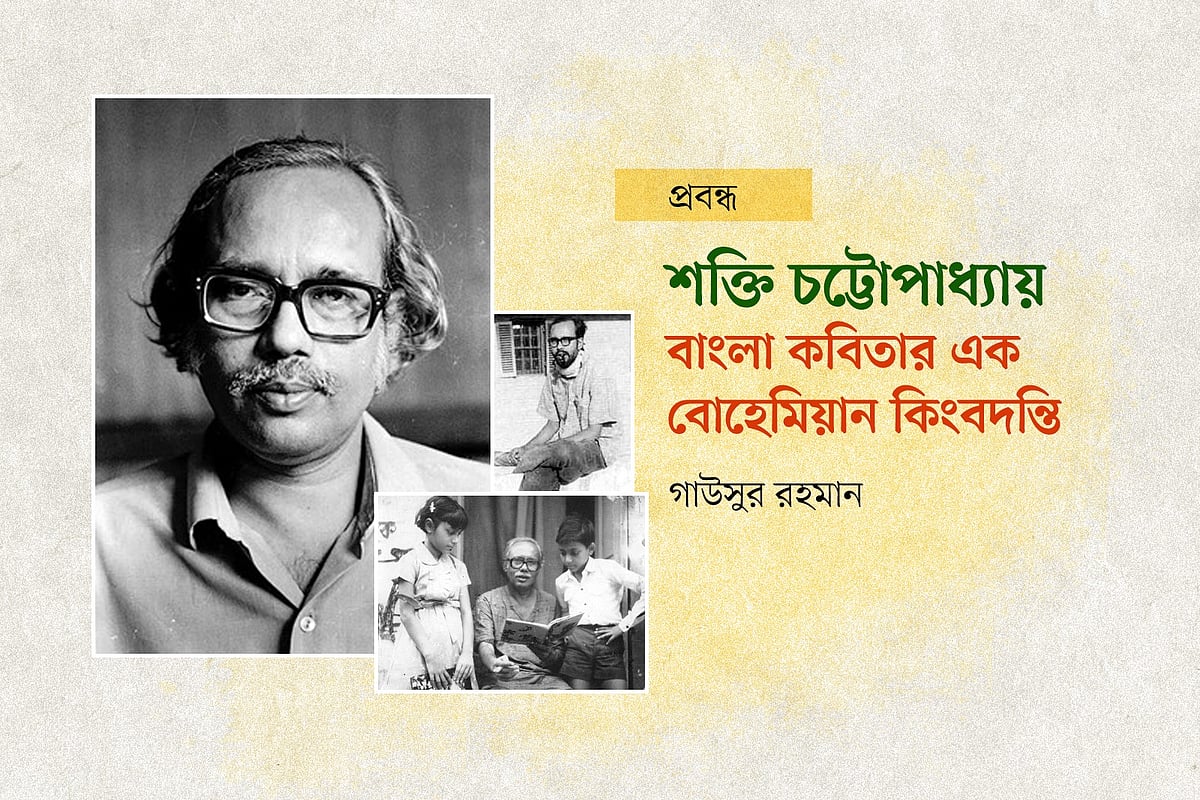

বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিশ শতকের শেষার্ধকে যদি ‘জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্ব’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তবে সেই পর্বের গগনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক ধ্রুবতারা, যাঁর দীপ্তি কেবল নিজস্ব নয়, বরং তা আলোকপাত করেছে পরবর্তী একাধিক কাব্যপ্রজন্মের ওপর। ১৯৫০-এর দশকে যখন আধুনিক বাংলা কবিতা জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রজ্ঞাদীপ্ত কাঠিন্য এবং বুদ্ধদেব বসুর মার্জিত রোমান্টিকতার ছাঁচে কিছুটা আড়ষ্ট, ঠিক তখনই শক্তি চট্টোপাধ্যায় আবির্ভূত হন এক প্রবল ঝড়ের মতো। তাঁর এই আবির্ভাব কেবল কাব্যরীতিতে পরিবর্তন আনেনি, বরং বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গিতে এক নতুন বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ‘হাংরি আন্দোলন’-এর অন্যতম প্রধান রূপকার এবং পরবর্তীকালে বাংলা গীতিকবিতার এক অনন্য জাদুকর, যিনি একান্ত ব্যক্তিগত হাহাকারকে সর্বজনীন বিষণ্নতায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন, তাঁর কাব্যভাষা এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব ও স্বকীয়তা বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পঞ্চাশের দশকে দাঁড়িয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন কাব্যচর্চা শুরু করেন, তখন সাহিত্য ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই একধরনের স্থবিরতা বিরাজমান ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মননে যে গভীর ক্ষত ও নৈরাশ্য বাসা বেঁধেছিল, তা প্রকাশের জন্য প্রথাগত কাব্যিক নন্দনতত্ত্ব যথেষ্ট ছিল না। এই প্রেক্ষাপটেই মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী ও দেবী রায়দের সঙ্গে মিলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টি করেন ‘হাংরি জেনারেশন’ বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রথাগত সাহিত্যকাঠামোর বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা। তাঁদের কবিতা প্রচলিত নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করে অশ্লীলতা, ক্ষোভ, হতাশা ও রূঢ় বাস্তবতাকে সরাসরি মূর্ত করে তুলল। ক্ষুধার্ত কবিরা যেন সমাজকে তীব্র আঘাত হানতে চাইলেন, প্রচলিত রুচি ভেঙে দিতে চাইলেন। শক্তির সেই পর্বের কবিতাগুলোতে ছিল একধরনের তীক্ষ্ণ, প্রায়ই উগ্র প্রতিবাদ, যা আধুনিক শহুরে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে উন্মোচিত করত। এই বিদ্রোহের মূল সুর ছিল ‘জীবনই কবিতা’, যা কিছু জীবনে ঘটছে, তা সুন্দর হোক বা কদর্য—তার সবটাই কবিতার উপজীব্য হতে পারে।

১৯৫০-এর দশকে যখন আধুনিক বাংলা কবিতা জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রজ্ঞাদীপ্ত কাঠিন্য এবং বুদ্ধদেব বসুর মার্জিত রোমান্টিকতার ছাঁচে কিছুটা আড়ষ্ট, ঠিক তখনই শক্তি চট্টোপাধ্যায় আবির্ভূত হন এক প্রবল ঝড়ের মতো।

তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সৃজনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর দ্রুত রূপান্তর। তিনি এই উগ্রতা ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের বাঁধন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নেন। তাঁর কাব্যচেতনা বহিরঙ্গে আঘাতের ভাষা ছেড়ে একান্ত ব্যক্তিগত ও আত্মকেন্দ্রিক বিষণ্নতার দিকে মোড় নেয়। এই রূপান্তর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঠিক এ সময়েই তাঁর স্বকীয় কাব্যভাষাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে, যা বাংলা গীতিকবিতার ধারাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তোলে। তিনি যখন হাংরি আন্দোলনের উন্মত্ততা ছেড়ে এলেন, তখন তাঁর হাতে জন্ম নিল এক নতুন বাউন্ডুলেপনার দর্শন, যা কেবল ক্ষোভ নয়, বরং এক গভীর দার্শনিক একাকিত্বের প্রতীক।

শক্তির কবিতার জগৎ বিশাল হলেও কিছু মূল স্তম্ভের ওপর তাঁর সৃষ্টি দণ্ডায়মান। এর মধ্যে প্রধানতম হলো তাঁর বোহেমিয়ান বাউন্ডুলেপনা। তিনি ছিলেন ছন্নছাড়া, জীবনকে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডে মেপে চলতে নারাজ। তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে সমাজ ও সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার দুর্বার আহ্বান। এই বাউন্ডুলেপনা তাঁর কাছে কেবল ভবঘুরেমি ছিল না, এটি ছিল স্বাধীনতার এক চরম রূপ। তিনি লিখেছেন, ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’ এই পঙ্ক্তি যেন একই সঙ্গে এক গভীর দ্বিধা ও প্রথাগত জীবনের প্রতি এক প্রকার তীব্র বিরক্তি বহন করে। এটি জীবনের প্রতি আনুগত্য বা বন্ধন স্বীকার করে না, বরং জিজ্ঞাসা করে: বাধ্যবাধকতার কারণ কী? এই জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ মুক্তি দিয়েছিল।

শহুরে জীবনের ক্লান্তি, হতাশা ও যান্ত্রিকতার বিপরীতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বারবার প্রত্যাবর্তন করেছেন প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতি তাঁর কাছে নিছক দৃশ্য বা পটভূমি ছিল না, বরং ছিল এক আশ্রয়, এক নিরাময়। অরণ্য যেন তাঁর নির্বাসিত আত্মাকে সান্ত্বনা দিত। তাঁর বহুল উচ্চারিত পঙ্ক্তি—‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’। এখানে কবি যেন প্রকৃতির দূতের ভূমিকা পালন করছেন, যিনি নগরের অস্থিরতা থেকে মুক্তি খুঁজেছেন অরণ্যের স্থিরতায়। অরণ্যচেতনা শক্তির কবিতায় প্রায়ই একধরনের আদিম, শুদ্ধ আবেগের প্রতীক রূপে আসে।

তিনি একই সঙ্গে ‘হাংরি আন্দোলন’-এর অন্যতম প্রধান রূপকার এবং পরবর্তীকালে বাংলা গীতিকবিতার এক অনন্য জাদুকর, যিনি একান্ত ব্যক্তিগত হাহাকারকে সর্বজনীন বিষণ্নতায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই বাউন্ডুলেপনা ও প্রকৃতিপ্রীতির গভীরে লুকিয়ে আছে কবির গভীর মৃত্যুচেতনা ও একাকিত্ব। শক্তির কবিতায় বিষণ্নতা প্রায়ই অস্তিত্বের সংকটের জন্ম দেয়। সেই সংকট ব্যক্তিগত না হয়েও কেন যেন পাঠকের একান্ত নিজস্ব হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা ‘অবনী বাড়ি আছো?’ বা ‘পাতালে যেতেন, যদি’—এসবের মধ্য দিয়ে এক গভীর হাহাকার ও না-পাওয়ার বেদনা প্রকাশিত হয়, যা পাঠককে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই মৃত্যুচিন্তা জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসারই এক বিপরীত পিঠ—জীবন যত তীব্র, তার সমাপ্তি ততটাই করুণ। তাঁর একাকিত্ব কোনো সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং তা হলো মহাজাগতিক শূন্যতার উপলব্ধি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের আরেকটি মূল স্তম্ভ হলো প্রেম ও রোমান্টিকতা। তাঁর প্রেমরসে আছে হাহাকার এবং না-পাওয়ার বেদনা। এই প্রেম কখনো কখনো শরীরী, কখনোবা মূর্তহীন আকাঙ্ক্ষা। এই প্রেম সর্বদাই এক ছায়াময় অনুপস্থিতির দ্বারা চিহ্নিত। তা পাওয়ার চেয়ে হারানোর বা ধরে রাখতে না পারার বেদনাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য’ এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে কবির চিরন্তন দোলাচলকে স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর প্রেম ছিল রোমান্টিকতার সেই স্তর, যেখানে প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাই হয়ে ওঠে প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যভাষার আলোচনা তাঁর স্বকীয়তা উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য। তিনি ছিলেন সহজাত কবি। তাঁর পদ্য নির্মাণে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যা অনুভব করতেন, তা–ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরাসরি লিখে যেতেন। এই স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক সময় তাঁর পঙ্ক্তিতে নিয়ে আসত একধরনের আপাত-অসংলগ্নতা, কিন্তু এই অসংলগ্নতাই ছিল তাঁর ভাষার প্রধান শক্তি, যা জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতাকে এক অনিবার্য মুক্তি দিয়েছিল।

শক্তির কবিতার জগৎ বিশাল হলেও কিছু মূল স্তম্ভের ওপর তাঁর সৃষ্টি দণ্ডায়মান। এর মধ্যে প্রধানতম হলো তাঁর বোহেমিয়ান বাউন্ডুলেপনা। তিনি ছিলেন ছন্নছাড়া, জীবনকে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডে মেপে চলতে নারাজ।

শব্দচয়নের ক্ষেত্রে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি তৎসম কঠিন, ঐতিহ্যবাহী শব্দের পাশে একেবারে গ্রাম্য বা শহুরে স্ল্যাংয়ের অসামান্য ব্যবহার করতেন। এই দুই বিপরীতধর্মী শব্দের মিশ্রণ তাঁর কবিতাকে এক নতুন গতি ও মাত্রা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি লিখছেন ‘চাবিহীন কপাট খুলে বসে আছি’, তখন এটি একদিকে যেমন এক দার্শনিক শূন্যতা প্রকাশ করছে, তেমনই তাঁর অন্যান্য কবিতায় যখন তিনি অত্যন্ত ঘরোয়া বা কিছুটা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করছেন, তখন সেই কবিতা মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠছে। এই ভাষার মিশ্রণেই তাঁর কবিতা একই সঙ্গে পণ্ডিত ও সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে।

ছন্দজ্ঞানের দিক থেকেও শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জাদুকর। তিনি পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যেমন অসাধারণ দখল দেখিয়েছেন, তেমনই গদ্যকবিতা লিখলেও তাঁর অন্তর্নিহিত একটি সাংগীতিক লয় বা ‘মিউজিক’ সব সময় বজায় থাকত। বহু সমালোচক তাঁর কবিতাকে ‘স্পোকেন ওয়ার্ড’ বা মুখের ভাষার কাছাকাছি বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু এই মৌখিকতা সত্ত্বেও তাঁর পঙ্ক্তিগুলো এক গভীর ছন্দোবদ্ধতা বজায় রাখত। এই ছন্দ তাঁকে তৈরি করে দিয়েছিল এক ‘গীতিকাব্যিক’ অবস্থান, যা বাংলা কবিতায় বিরল। তিনি প্রচলিত রীতির বাঁধন মানতেন না বটে, কিন্তু রীতির মূল ভিত্তি থেকে তিনি কখনো সরে যাননি। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে পাঠককে কখনো হোঁচট খেতে হয় না, বরং একধরনের মন্ত্রমুগ্ধতার সৃষ্টি হয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার বোঝার জন্য তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলোর আলোচনা প্রাসঙ্গিক। ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য’ (১৯৬১) ছিল তাঁর প্রথম দিককার অন্যতম সফল গ্রন্থ, যেখানে তাঁর রোমান্টিক বিষণ্নতা মূর্ত হয়ে ওঠে। ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ বা ‘সোনার মাছি খুন করেছি’—এই ধরনের কাব্যগ্রন্থের শিরোনামেই তাঁর অদ্ভুত রসিকতা ও প্রচলিত চিন্তাভাবনার বাইরের জগৎ উন্মোচিত হয়। এই গ্রন্থগুলোতে তিনি জীবন, মৃত্যু, ধর্ম ও মানুষের সম্পর্ককে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শিখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে কালজয়ী কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’। এই গ্রন্থের নাম কবিতাটি হয়ে উঠেছিল এক প্রজন্মের প্রতীকী উচ্চারণ।

আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি ভাষার মুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা প্রমাণ করেছিল যে কবিতা মানেই দুর্বোধ্যতা নয়। আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব এবং তা সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করে তোলাও সম্ভব।

তাঁর কালজয়ী পঙ্ক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কীভাবে তিনি সামান্য ঘরোয়া ভাষাকে দর্শনের উচ্চতম স্তরে নিয়ে যেতে পারতেন। যেমন—

‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?

সন্তানসম্ভব নাড়া দিয়ে যাবো...’

এই পঙ্ক্তিতে ‘যেতে পারি’র মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সব বাঁধন থেকে মুক্তির ইঙ্গিত, কিন্তু ‘কেন যাবো?’—এই প্রশ্নজুড়ে আছে জীবনের প্রতি কবির এক গভীর অথচ অস্বীকৃত টান। আর ‘সন্তানসম্ভব নাড়া’—শব্দবন্ধটি জীবনকে ছুঁয়ে যাওয়ার, কোনো চিহ্ন রেখে যাওয়ার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। এ ছাড়া ‘একটিও মৃতদেহ পড়েনি আজ/ আমি তাই হেঁটে চলেছি...’–এর মতো পঙ্ক্তিতে একদিকে যুদ্ধ ও অস্থিরতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ, আবার অন্যদিকে জীবনের প্রতি এক উদাসীন, বোহেমিয়ান পথচলার দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় এই ধরনের শাণিত দার্শনিক মন্তব্য বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

বাংলা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি ভাষার যে মুক্তি ঘটিয়েছিলেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর কবিতা প্রমাণ করেছিল যে কবিতা মানেই দুর্বোধ্যতা নয়। আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব এবং তা সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করে তোলাও সম্ভব। তিনি আধুনিক কবিতার সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে পেরেছিলেন, যা জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের সঙ্গে তৈরি করে দিয়েছিল। তাঁর ভাষা ছিল সহজ, কিন্তু ভাবনা ছিল গভীর। এই সহজলভ্য গভীরতাই তাঁকে দিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেবল একজন কবি নন, তিনি বাঙালির চিরন্তন এক আবেগ, অভিমান ও অরণ্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক। তিনি একদিকে জীবনের সমস্ত হতাশা ও ক্ষোভকে বহন করেছেন, আবার অন্যদিকে প্রকৃতি ও প্রেমের মাধ্যমে সেই হতাশা থেকে মুক্তি খুঁজেছেন। তাঁর বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা ও তাঁর কাব্যভাষা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক কিংবদন্তি হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম বাংলা কবিতার ধারাকে চিরকালের জন্য বদলে দিয়েছে। তিনি শিখিয়েছেন, জীবন যত বিশৃঙ্খলই হোক না কেন, কবিতা সেই বিশৃঙ্খলাকেও এক অনন্য ছন্দ ও সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করতে পারে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কবিতার সেই স্বকীয়, নির্ভীক আত্মা, যিনি ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’—এই প্রশ্নের মাধ্যমে জীবনের প্রতি আমাদের মুগ্ধতা ও অন্বেষণকে চিরকালীন করে দিয়ে গেছেন।